Escribe Gustavo Provitina

<<>>

Una cámara en la mano y una idea en la cabeza.

Sello fundante del cine comprometido que emergió junto al boom de la literatura latinoamericana.

Ensayo sobre el cine de la rebelión, especial para www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis.

<>

Los rigurosos glosarios de etimología nos informan: rebelión (del latín rebellio, significa acción y efecto de combatir la autoridad). La palabra combate, sin la necesidad de mitigar sus atributos belicosos, remite en estas páginas más a la acción y al efecto del intelectual rebelde y comprometido, al poderoso gesto revolucionario de su obra, que al combate propiamente dicho. La palabra compromiso, apretujada por la rebeldía en la oración anterior ha perdido eficacia hace tiempo en el mundo de la técnica, el vacío y el hedonismo sosegado de esta época. Pero allá lejos, constituía el nervio motor de toda acción vital (y por vital entiendo la proyección social y colectiva del hacer).

Una página de Kierkegaard, en Temor y temblor, nos advierte que quienes han luchado contra el mundo han debido celebrar una victoria contra sí mismos. El propósito de este escrito es desafiar a un combate interior, tal vez falible, contra la desidia, el conformismo y la futilidad que arañan la puerta de la resignación, frente a un mundo carente de estímulos superadores. Invocamos, para hacerlo, algunos nombres que, parafraseando a Machado, olvidar no queremos: Glauber Rocha, Pino Solanas, Raymundo Gleyzer, Octavio Getino, Fernando Birri, Tomás Gutiérrez Alea…

Nos situamos en los márgenes de un cine combativo que, paradójicamente, parecía volverse más marginal mientras ocupaba el centro, el ágora ritual de las pantallas y el foco crítico de los grandes debates políticos y sociológicos.

El cine de los márgenes aquí analizado plantó bandera contra las reglas y convenciones impuestas por el mercado, es decir, brotó como una alternativa al modelo “clásico” de producción, explotación y exhibición de películas. No estaría fuera de lugar, acaso, intentar una somera comparación entre dos cinematografías vecinas (una surgida en el Brasil del Cinema Novo y la otra en la Argentina, ungida por el bálsamo vivificante de la generación del ’60). La última parte del presente escrito estará consagrada a rememorar una pieza clave, y punto de convergencia de ambos esfuerzos: La tierra quema de Raymundo Gleyzer.

<>

Apuntes sobre Glauber Rocha y el Cinema Novo

El Cinema Novo brasileño no parecía tener un modelo equivalente en la Argentina. El grado de experimentación formal, el cruce con las tradiciones históricas y culturales que advertimos en Dios y el Diablo en la tierra del sol, Antonio das Mortes o Cabezas cortadas parece no encontrar parangón en el cine producido en esta región.

Sin embargo, en ambos países el contexto político de producción reconocía una circunstancia similar: gobiernos de facto y la necesidad de expresarse, de reaccionar contra la represión, ampliando los recursos del lenguaje audiovisual y modificando el criterio y el enfoque de producción. Eran los años germinales del nefasto Plan Cóndor que hundió al continente en la pobreza, la oscuridad y el desasosiego.

El 31 de marzo de 1964 miembros de las Fuerzas Armadas brasileñas que respondían al general Olímpio Mourão Filho concretaron las maniobras orientadas a presionar al presidente Joao Goulart para obligarlo a dimitir. Un montaje paralelo –parecido al nado sincronizado- comenzaba en la embajada de los Estados Unidos bajo el título entre irónico y burlesco Operación Brother Sam. El golpe ya estaba en marcha. Joao Goulart debió abandonar su cargo dos días después frente a un Congreso coligado a la sedición. El golpe de Estado contó, como de costumbre, con el aval entusiasta y generoso del próspero empresariado brasileño, la Iglesia Católica, los grandes propietarios rurales y dirigentes políticos de diferentes estratos ideológicos.

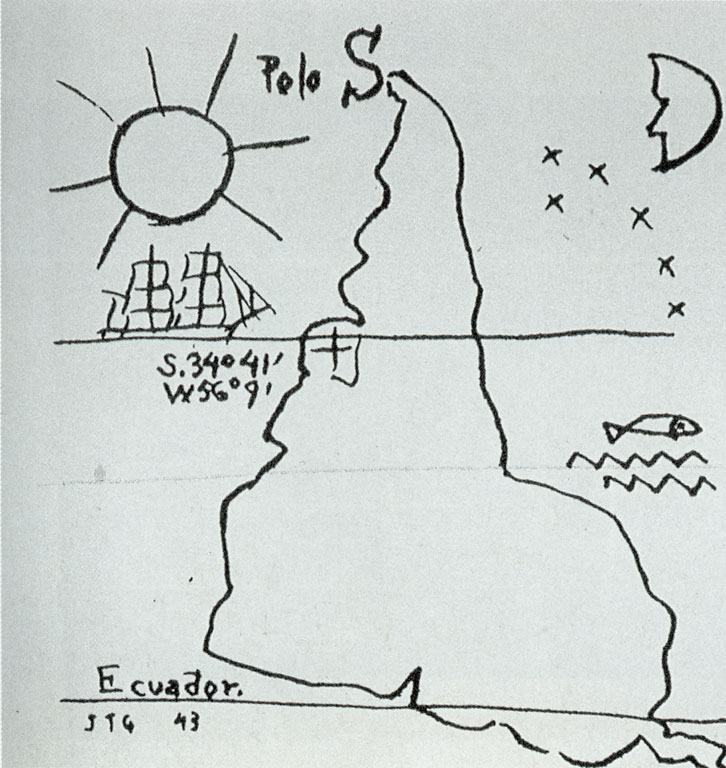

En ese contexto, el Cinema Novo se posicionaba en el panorama cinematográfico regional con vocación de liderazgo: todo debía ser cuestionado, era tiempo de invertir cabalmente el mapa de América Latina imitando el criterio del artista plástico uruguayo Joaquín Torres-García.

Un cine que se animara a convulsionar el sistema de dominación comercial debía, a su vez, encontrar un modo de distribución adecuado a la firmeza indeclinable de su prédica. El único espacio posible -aunque no libre de riesgos- para plantear estos temas era la marginalidad, es decir, las antípodas de la exhibición y distribución impuestas por la industria.

Se trata de un cine pensado, creado y realizado -como bien lo explica Andrés Denegri- por “individuos o grupos que han tomado la decisión de hacerse cargo de los medios de producción para convertirse en creadores y trascender su lugar de meros consumidores”. Cuestionar la moral burguesa y poner de cabeza sus patrones alienantes de consumo, significaba también disputar otros espacios, o al menos ser conscientes de que el circuito recorrido por ese cine sería diferente del transitado por los grandes éxitos comerciales.

“El principio de producción del ‘cine nuevo’ universal es la película anti-industrial: la película que nace con otro lenguaje, porque nace de una crisis económica, rebelándose contra el capitalismo cinematográfico, de las formas más violentas en el exterminio de las ideas….” (Rocha, 1971).

Un par de años antes de esta declaración, Glauber Rocha había participado del film Le Vent d’Est de Jean-Luc Godard. Un Plano General muestra al cineasta brasileño parado en medio de un camino silvestre, haciendo la V de la victoria con los brazos en alto y repitiendo una letanía como si fuera un mantra: Es preciso estar atento y fuerte/no tenemos tiempo de temer a la muerte. El plano filmado con una generosa profundidad de campo deja ver la aparición sigilosa de una mujer que se acerca a Rocha y le dice:

–Perdone camarada que le interrumpa en su lucha de clases tan importante, pero ¿la dirección del cine político?

El maestro brasileño dirige su mirada primero a la derecha (izquierda de la pantalla para el espectador) y afirma: Por allí es el cine desconocido, el cine de aventura; luego voltea hacia su izquierda y apuntando hacia el borde derecho del espectador, izquierda de Glauber, murmura:

–Por aquí es el cine del Tercer Mundo. Es un cine peligroso, divino y maravilloso.

La cámara panea en esa dirección y descubre un sendero abierto con un horizonte limpio, diáfano y vasto, que recibe, ahora, los pasos de esta mujer ávida por transitarlo.

Los cineastas del Cinema Novo y Glauber Rocha, en particular, tomarán como fuente el Manifiesto Antropófago lanzado por Oswald de Andrade en los años ´20 y que reivindicaba la inercia caníbal de los indios tupis experimentada, en carne propia, por los europeos que desembarcaron en el Brasil del siglo XV, cuando esta región del mundo era todavía una aventura tentadora por descubrir. El Manifiesto reza, en algunos de sus párrafos:

“Contra esta realidad social, una conciencia participante. Tupy or not tupy, that is the question”.

Este rito caníbal que horroriza a la conciencia civilizada se volverá metáfora del provecho que puede obtenerse de la voracidad intelectual, artística, cultural.

Sin embargo, Glauber Rocha dirá:

“al observador europeo, los procesos artísticos del mundo subdesarrollado sólo le interesan en la medida en que satisfacen su nostalgia del primitivismo…” (Rocha, 2011).

Primitivismo entendido como la consecuencia extrema de un subdesarrollo crónico que parece obedecer al mandato de un destino irreversible.

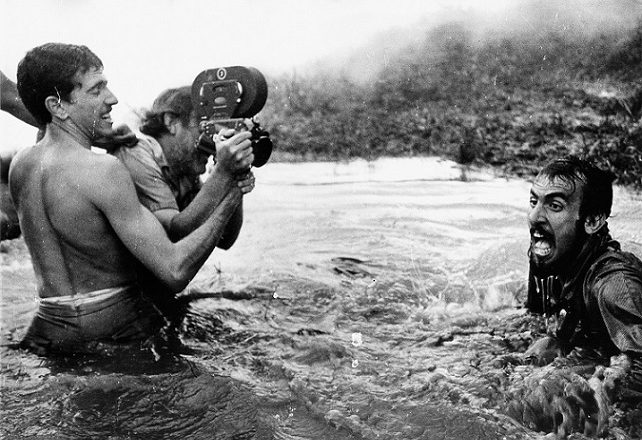

El lema de los fundadores del Cinema Novo no ha perdido vigencia: con una cámara en la mano y una idea en la cabeza. Las ideas que circulaban por las cabezas de estos realizadores no eran meras entelequias, respondían al contexto social y político de su tiempo y a la tradición que los nutría. También con una cámara en la mano y una idea en la cabeza viajará el argentino Raymundo Gleyzer al Nordeste brasileño en 1964 para filmar La tierra quema y denunciar las condiciones extremas de precariedad y miseria en una zona consumida por la aridez y la presencia calcinante y devastadora del sol.

<>

La conciencia del subdesarrollo

El Cinema Novo y todo lo filmado por el Grupo de Cine Liberación y por el Grupo Cine de la Base mostrarán el subdesarrollo pero no ligado a los avatares de un destino impuesto e irremediable sino como una condición injusta que exige ser transformada. Revisando la producción cinematográfica de esa época resulta una experiencia cautivante analizar la secuencia inicial de Memorias del subdesarrollo (1968) del cubano Tomás Gutiérrez Alea. Las primeras escenas del filme describen el embarque, rumbo al exilio, de los disidentes al gobierno de Fidel Castro en 1961.

Sergio Carmona Mendoyo, el personaje interpretado por Sergio Corrieri, frente a la partida hacia Miami de Laura, su compañera sentimental, reflexiona en el aeropuerto: “trabajar para mantenerla como si hubiera nacido en Nueva York o en París y no en esta isla subdesarrollada”. El hombre que mira La Habana, por los prismáticos, con ojos ávidos, nota que todo sigue igual, sin embargo algo ha cambiado, su mirada pasa, en un vuelo rasante, sobre las estatuas que se mantienen y también repara en las que han sido eliminadas: “El Titán de bronce. Cuba libre e independiente. ¿Quién iba a sospechar todo esto? Sin el águila imperial. ¿Y la paloma que iba a mandar Picasso? Muy cómodo eso de ser comunista y millonario en París. Esta humanidad ha dicho basta y ha echado a andar…” La referencia, simplemente, pretende traer al centro del trabajo el carácter de ese cine de la rebelión, orientado a sacudir el conformismo y la mediocridad de las sociedades colonizadas.

Posiblemente haya que pensar esa producción audiovisual cercana a lo que John Austin definió en 1955, al pronunciar su famosa conferencia ¿Cómo hacer cosas con las palabras?, mediante la expresión performativo. Hay vocablos -dirá Austin- que expresan la simiente de una acción. Ampliando el concepto diremos que el fundamento de ciertas obras artísticas desborda lo meramente representativa e impulsa a los espectadores al compromiso fáctico. Descontamos que esa era la principal ambición de los realizadores mencionados: denunciar el subdesarrollo, el neocolonialismo, la explotación económica y la violencia institucionalizada, utilizando al cinematógrafo como dispositivo. Una manera de mantener en vigilia a la población invitándola a salir de su confortable letargo para asumirse como sujetos políticos responsables.

La conciencia del subdesarrollo marcará toda la producción cinematográfica contraria a la industria. Nadie lo ha expresado con mayor poder de síntesis que Glauber Rocha en La revolución es una estética (1967) cuando convoca a un examen crítico en torno a dos grandes temas:

-El subdesarrollo y su cultura primitiva;

-El desarrollo y la influencia colonial de una cultura sobre el mundo subdesarrollado.

La relación entre estos tópicos fue planteada claramente en Terra en transe (1967) pero alcanza su punto culminante en ese mural sin precedentes que es A idade da terra (1975). Glauber Rocha reflexionará en estos filmes ya no, solamente, sobre las condiciones del subdesarrollo y el neocolonialismo imperantes en América Latina -algo que marcará, también, la directriz del La hora de los hornos y la obra de Raymundo Gleyzer-, sino que ampliará su enfoque incorporando un análisis sobre el fenómeno de la recepción.

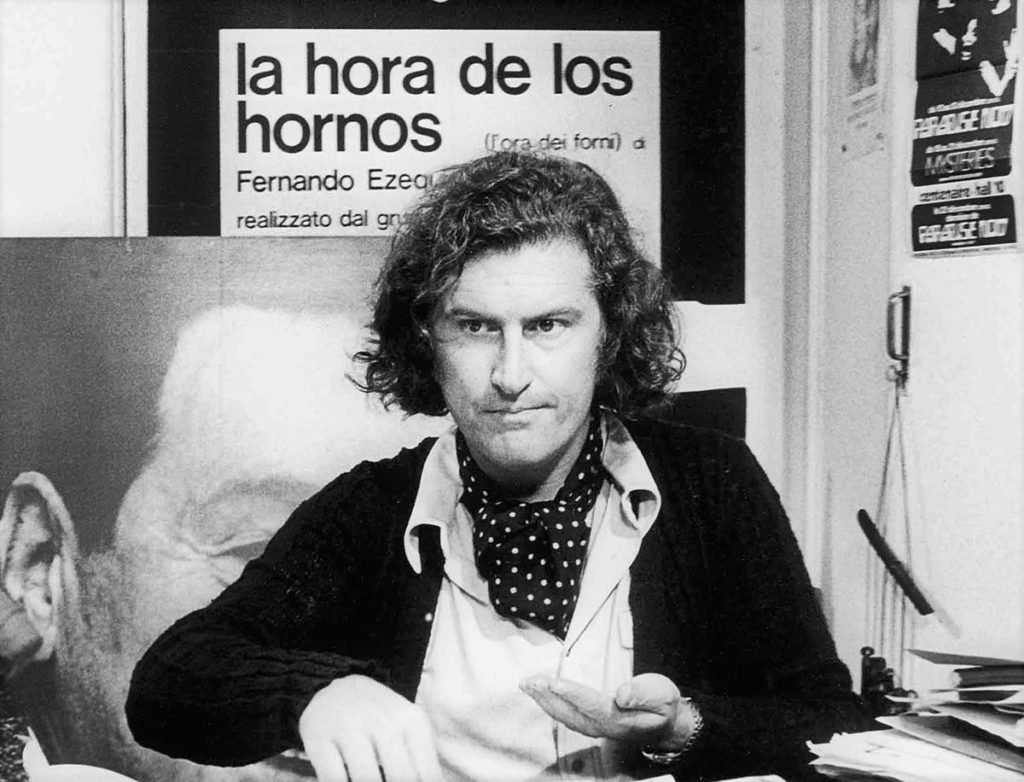

Paradójicamente fue la vieja Europa la que se interesó en estas obras que denunciaban las funestas consecuencias del neocolonialismo. La muestra de Pesaro (Italia) significó uno de los espacios predominantes para que estos realizadores mostraran sus filmes provocando, en algunos casos, álgidos debates, como el protagonizado por Raymundo Gleyzer en 1973 durante la exhibición de su obra Los traidores. Una de las discusiones que se dieron en ese marco obedeció a la forma narrativa. ¿Es coherente la utilización de una estructura clásica para transmitir un pensamiento revolucionario? El problema del lenguaje era, por aquellos tiempos, el tema de discusión central que se estaba dando en Europa. ¿Cómo filmar sin caer en las convenciones heredadas de la tradición hollywoodense asociada a un modelo de representación conservador y letárgico? El realizador cubano Tomás Gutiérrez Alea se pronunciará en Pesaro a favor de la utilización de un lenguaje más cercano a lo tradicional para alinearse en un marco de recepción ligado a lo popular.

La pregunta que cabe formularse en esta, nuestra época, tan poco proclive a la resistencia cultural, rendida a la dinámica del capitalismo global, es si podemos afirmar que perdió vigencia el fundamento que sustentaba la búsqueda de estos realizadores. Cambió la situación política, es cierto, pero el sustrato ideológico de esas consignas de ninguna manera es anacrónico, como no lo son el hambre ni el afán de una soberanía que elimine la categoría de “tercer mundo” aplicada, peyorativamente, a nuestras naciones.

El cine pensado como instrumento de análisis formal y expresivo, trascendiendo el marco del simple entretenimiento burgués, desplegaba la conciencia de clase de una sociedad oprimida.

Películas como La hora de los hornos de Solanas y Getino, La tierra quema de Raymundo Gleyzer o Tierra en trance de Glauber Rocha, expresaban en voz alta lo que muchos cuadros políticos murmuraban desde las prisiones de las dictaduras.

<>

Por un cine militante

El cine militante de los años ´60 fue un grito emancipador que instituyó una nueva manera de pensar el lenguaje audiovisual. Guiados por la necesidad de analizar la historia desde una perspectiva situada en los avatares de la hibridación y las sempiternas luchas coloniales que actualizaron sus consignas en dicotomías tales como “liberación o dependencia” o, la aún más tajante, “patria o muerte”, el cine militante cuestionó la hegemonía discursiva heredada del eurocentrismo impuesto por el coloniaje. Hablaremos de cine militante, pues, para referirnos a un conjunto de obras y de directores tales como Fernando Solanas, Octavio Getino y Raymundo Gleyzer, por citar a los más conocidos, que utilizaron la técnica del arte audiovisual con un objetivo concreto: despertar la conciencia emancipadora de la población.

Herederos del modernismo, cuestionaron la hegemonía de los metarrelatos dominantes y promovieron una hermenéutica política y geográficamente situada, oponiéndose al relato oficial de la historia, instrumento útil para justificar los afanes de dominación de las grandes potencias coloniales. Antes que promover el fin de la historicidad, estos realizadores enfocaron su punto de mira en potenciar el revisionismo histórico.

El filósofo italiano Gianni Vattimo, un exponente de la posmodernidad, nos incita a comprender “que la experiencia lineal de la historia no es la única experiencia temporal posible porque es solamente la experiencia de Occidente” (Vattimo, 2014).

El cine militante, al estar encuadrado en un determinado esquema ideológico (el peronismo de izquierda por un lado, el marxismo ortodoxo, por otro), elude la visión nihilista a la que alude Gianni Vattimo en sus escritos filosóficos, provocada por la ausencia de una pauta axiológica capaz de dar cuenta de un proyecto histórico existente, y se alinea en la visión dicotómica del pensamiento fuerte.

El contexto que intentamos recuperar es del surgimiento del Nuevo Cine Latinoamericano que tuvo lugar con dos bautismos de fuego, los festivales de Viña ´67 y de Mérida ´68. La aparición de este nuevo cine permitirá la consagración de una serie de directores procedentes de diferentes regiones del continente, tales como: Fernando Solanas, Octavio Getino, Santiago Álvarez, Miguel Littín, Humberto Solás, Fernando Birri, Helvio Soto, Raymundo Gleyzer, Gerardo Vallejo, Jorge Prelorán… Unidos por la convicción de unificar la militancia política con el arte cinematográfico, más allá de tener posiciones ideológicas con bases divergentes, confluían en su prédica anticolonialista, y vieron en el cine el modo más adecuado para expresar sus convicciones revolucionarias motivados por el deseo de promover el compromiso crítico.

El casi medio siglo transcurrido entre la aparición del Grupo de Cine Liberación creado por Fernando Solanas, Gerardo Vallejo y Octavio Getino y, poco después, el surgimiento del Grupo Cine de la Base liderado por Raymundo Gleyzer, servirá para visualizar concretamente el pasaje de una mirada polarizada, regida por imperativos fuertes y una apetencia de lo absoluto, a esta otra de cepa relativista, enmarcada en las huellas del pensamiento débil. Resulta poco menos que temerario referirnos al cine militante de los ´60 sin hacer otra breve escala en el cineasta, acaso más importante, que ha tenido nuestro continente: Glauber Rocha. El espesor de su obra tanto fílmica como escrita se contrapone a la cortedad de su vida. “La estética del hambre” y “La estética del sueño” constituyen documentos invaluables para comprender el proceso que nos proponemos indagar. Glauber Rocha señala:

“El problema internacional de América Latina es todavía un caso de cambio de colonizadores, siendo que una liberación posible estará todavía por mucho tiempo en función de una nueva dependencia” (Rocha, 1965).

La consigna liberación o dependencia atravesó las fronteras del continente con fuerza de estandarte, comprometiendo a los cineastas que la acuñaron al ejercicio de una mirada radical, con los costos que conlleva toda decisión tajante. Si la técnica es, a fin de cuentas, el “medio para unos fines” (Heidegger, 2007) indefectiblemente en manos de estos realizadores estaba enfocada -nunca mejor empleada esta expresión- hacia un ejercicio transformador cuyo dínamo debía estar claramente delimitado por una serie de imperativos concluyentes: “patria o muerte”; “liberación o dependencia”; “unidos o dominados”. ¿Cómo abolir los perjuicios de la dominación colonial devenido en sistema históricamente consolidado sin apelar a un grito tajante, concluyente, que acaso conserve del pensamiento débil los matices de su transversalidad?

Pedir lo imposible -una de las consignas del Mayo francés- era reconocer que lo posible no bastaba y por lo tanto la acción transformadora del hombre debía salir de su letargo, abandonar el conformismo, vulnerar sus restricciones y pasar a los hechos. Pocos eslóganes han sido tan precisos para describir el clima social y político de esa época. Pedir, por supuesto, era casi un eufemismo, puesto que esa palabra encubría el germen de la acción.

El cine militante de los años ´60 supone la inmanencia de un trazo hermenéutico que exige ser pensado como una reacción, cuya causa obedece a un deseo de autonomía que remite, en definitiva, a una concepción dialéctica del devenir histórico. Entendido, pues, como un grito emancipador, el cine militante no podía adoptar otro recurso que el de una hermenéutica radical cuyas simientes deben buscarse en el revisionismo histórico y, fundamentalmente, en los gritos liberadores de Cuba, de El Congo, de Argelia, en las tensiones raciales en los Estados Unidos, en la Primavera de Praga, en los reflujos del post-estalinismo, en Vietnam y, principalmente, en las zozobras surgidas durante la Guerra Fría. Estos factores repercutieron gravemente en la política de América Latina favoreciendo el sangriento protagonismo de las dictaduras cuyo principal objetivo -como lo señalara Arturo Jauretche en varios de sus escritos- no era otro que retrasar el proceso emancipador de los países considerados subdesarrollados o pertenecientes al Tercer Mundo.

Pretender aplicar a América Latina el sayo de los procesos históricos sufridos en los países dominantes nos parece inadecuado. La vigencia de ciertas obras como La hora de los hornos, por mencionar un título ineludible del cine que nos proponemos describir, se asienta justamente sobre aquellos interrogantes que no hemos logrado responder y cuya demanda no admite dilaciones. La historicidad no ha tocado a su fin en Latinoamérica porque todavía permanecen vigentes algunas consignas que es preciso retomar para superar los embates de la dependencia. Lógicamente, al plantear este proceso abierto, no pretendemos instaurar una concepción anacrónica, ni cristalizada de esas consignas. Los procesos de globalización en materia política y económica, y la cambiante fortuna de las potencias dominantes no puede ser omitida en este análisis. Sin embargo ¿es posible afirmar rotundamente la caducidad de las consignas emancipadoras de los ’60?

Los gritos libertarios que el cine militante pronunció tal vez se acerquen a la concepción nihilista prohijada por Vattimo en lo concerniente a la emancipación de un centro rector caracterizado, claro está, como una potencia hegemónica y dominante.

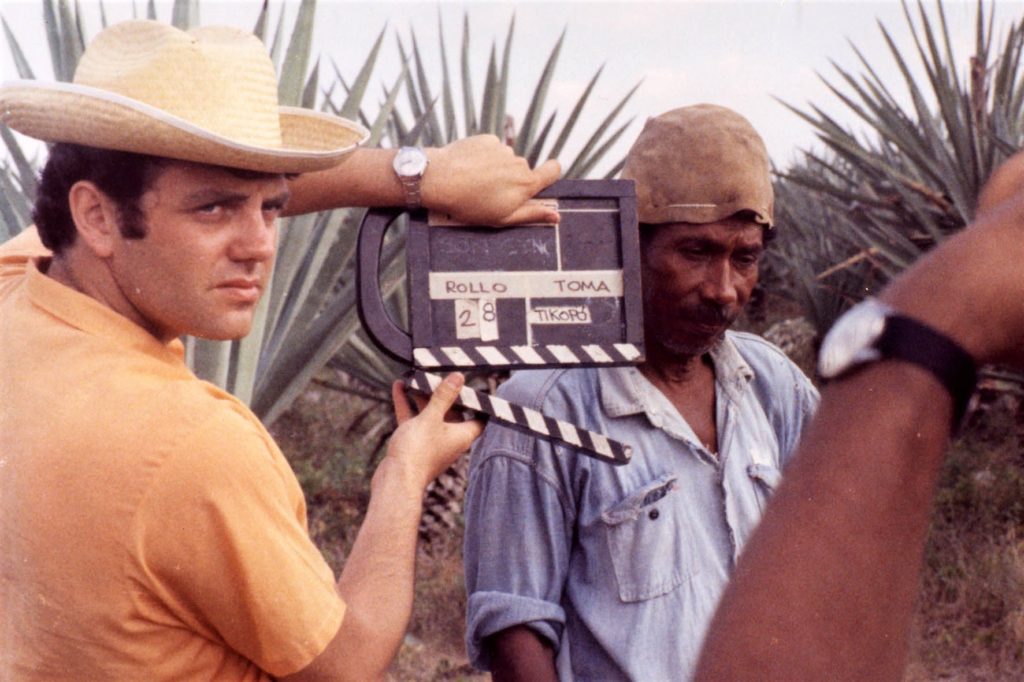

<>

La radicalidad tiene su precio

“La radicalidad tiene su precio” (Glauber Rocha, 1971). El precio es alto: la represión y sus consecuencias. El andamiaje de dispositivos adoptados por las grandes potencias mundiales frente a la radicalidad de los pueblos del Tercer Mundo siempre estuvo al servicio de un único objetivo: impedir su libre desarrollo político y económico. El costo de la radicalidad lo impone la fuerza represora que arbitra los medios para abolirlo. Cuando Raymundo Gleyzer analiza la situación del cine revolucionario emergente de América Latina, propone estrechar su vinculación con una organización política que lo oriente hacia un resultado verdaderamente transformador. Ese marco no ofrece margen para la plena adopción del pensamiento débil pues ningún enfoque político verdaderamente genuino puede prescindir de un alto grado de radicalidad. El propio Gleyzer se definirá como “un hombre político que eligió como medio de expresión privilegiado el cine” (Mestman, 2001). Esa elección parece alinearse en la mirada precursora de Lenin que saludó al cinematógrafo como el medio ideal para adoctrinar a las masas.

El lema escogido por Fernando Solanas para la presentación de La hora de los hornos (1968) parece resumir el sentido preciso contenido en estas páginas: “Todo espectador es un cobarde o un traidor” (Birri, 2007). La expectación, en ese contexto, era leída como un signo inequívoco de pasividad o de indiferencia. Era preciso comprometerse, participar, asumir los riesgos de la propia ideología. Época marcada por consignas radicales que exigían ser defendidas con cuerpo y alma, la polaridad adoptada, como hemos visto, no dejaba margen para el subterfugio de las posiciones neutrales. Todo compromiso, en el contexto aludido, reclamaba asumirse en una zona de blancos y negros. Precisamente uno de los principales trazos que separa la línea adoptada por la modernidad en relación a la posmodernidad es que en un caso se prioriza el pensamiento dicotómico -los blancos y los negros-, mientras que en el segundo se fortalece la zona de los grises pujando en favor de los enfoques relativos.

El cine militante de los ´60, por definición, se proponía como un instrumento para la lucha. Luchar significaba ponerse al servicio de una causa y por lo tanto adoptar un plan de acción para sustituir algo que se consideraba arbitrario o injusto. O se está en un lado o se está en el margen contrario, puesto que el medio, la zona neutral, no existe. La neutralidad en ese contexto se lee en los términos acuñados por Solanas: remite a la cobardía o a la traición. La sola mención del nihilismo en ese marco es poco menos que ofensivo.

La pregunta que permanece abierta es si es posible reconocernos en un conjunto de ideas surgidas de procesos políticos y sociales acaecidos en los países desarrollados hasta el punto de adoptarlas dogmáticamente, sin someterlas al ejercicio indispensable del pensar situado.

¿Las consignas que alentaron a los hombres de la Generación del ´60 han sido superadas?

¿Es posible albergar un ideal revolucionario pleno desde el punto de mira del pensamiento débil?

¿Cómo pretender modificar un sistema adverso prescindiendo de un cierto grado de radicalidad sustentada por la pesada herencia de algún metarrelato capaz de orientar el verdadero objetivo de la lucha?

<>

La Tierra Quema

En 1964 Raymundo Gleyzer se traslada al nordeste de Brasil para filmar La tierra quema. El resultado es un mural ya no de la miseria, sino de su escalón inferior. Si es posible imaginar algo que esté por debajo de la miseria, ese estadio anterior lo filmó Raymundo Gleyzer. La imagen del hombre que intenta edificar su vida en medio de una estepa donde todo parece condenado a morirse, el proyecto demencial de hacerle decir a la tierra lo que nunca pudo, es una de las tragedias de Jorge Amaro y su familia, hambreados, sin fuerzas para cuestionarse el rumbo, cargando en la memoria la muerte de siete hijos que no pudieron sobrevivir a la indigencia que todo lo devora. Sin embargo, la tragedia mayor, probablemente la ignoraban. Jorge Amaro y su familia, quizá desconocieran la certeza de su esclavitud ancestral. El documental de Gleyzer describe la forma moderna de la esclavitud que se caracteriza justamente por ocultar el rostro de sus amos. Latinoamérica, como todas las regiones sometidas a la voluntad de las grandes potencias económicas, conoce a los capataces de la esclavitud, ha visto a sus administradores más obedientes, pero nunca a los amos, los amos son una abstracción que cuando tienen nombres son siglas o palabras remotas imposibles de pronunciar para el hombre que carga con la realidad a flor de lengua.

La esclavitud de Amaro y su familia transcurre a la intemperie, en los negros promontorios del hambre, en los sumideros despreciados por los buitres, en la planicie sideral cuyo único futuro es ser carroña. Están condenados, castigados, a ser el imperfecto remedo del esclavo modelo, con las cicatrices, la espalda doblegada, el andar cansino y esa manera de llevar el silencio que sólo sabe pronunciar la voluntad negada. Padecen la imposición de la supervivencia. Las estepas por las que vaga Jorge Amaro y su familia, son la materialización de la nada misma. Si el vacío pudiera ser asimilado a un paisaje, lo filmó Raymundo Gleyzer.

La pregunta que se abre camino, entre la perplejidad y el desconsuelo, apenas vistas las primeras imágenes es: ¿Cómo pueden resistir?, pero en realidad es otra cosa lo que nos asombra: ¿Cuánto pueden resistir? La tierra seca, el sol descomunal cuarteando hasta las moléculas de aire, Jorge Amaro resignado a la amargura de comprobar cada día que la lluvia mira para otro lado. ¿Cuánto es posible resistir bajo esas condiciones? Esa pregunta sólo podemos hacerla desde la parsimonia del sillón donde depositamos nuestro peso mundano frente a una pantalla en busca de imágenes que superen la ralea burda de la sociedad del espectáculo. Está visto que el hombre que encontró unas pocas leguas de tierra para edificar su vida, lo último que piensa es en abandonarlas. El abandono es la solución rápida, fácil, a menudo irreflexiva, impuesta a nuestra magra condición de animales urbanos, esclavos de la insatisfacción y la blandura. El único capital del hombre pobre es su esperanza, la esperanza siempre es irracional, nunca se basa en cálculos, hipótesis, pruebas o confirmaciones.

La irracional esperanza del obrero que busca la bicicleta robada por las calles de la gran ciudad en compañía de su hijo, el trabajador estafado de De Sica en Ladri di biciclette, está sumido en la misma esperanza irracional que sostiene a Jorge Amaro pisando la tierra árida, mirando la maleza indómita que multiplica la certidumbre de una muerte inmediata, el matorral sediento se pudre y sin embargo es preciso arrancarle sus últimas raíces para seguir comiendo.

Es 1964 y sin embargo pareciera que ese encadenamiento de imágenes fuera la recreación de un tiempo inmemorial, pretérito, lejano.

<>

La cámara: ese ojo que piensa

Raymundo Gleyzer utiliza la modalidad de la observación es decir, su cámara habita la realidad de Jorge Amaro y su familia, pero procura limitar su intervención a esa distancia incisiva cultivada por Joris Ivens, acaso su modelo más riguroso. La cámara es el ojo que piensa, desplazándose entre los vestigios de una neutralidad imposible, y a su vez -¿cómo pensarlo de otra manera?- es la asunción más cruda, honda y justificadamente orgánica del realizador concebido como conciencia testimonial.

La cámara de Gleyzer encuadra desde esa dimensión moral que Pascal Bonitzer le asigna al plano, es decir, el ojo que selecciona, el ojo que piensa, recompone en la imagen su propia visión/versión de lo observado que a su vez remite al sustento ideológico que motivó el recorte, es decir, el acto inapelablemente comprometido de elegir. Naturalmente al encuadrar, al decidir la imagen, es inevitable que concurran en ese instante todo lo aprendido, lo visto, lo leído, lo vivido.

Regresa a mi mente un testimonio de Michael Chapman, el director de Fotografía de Toro Salvaje, probablemente la obra maestra de Martin Scorsese. Chapman debía filmar una serie de imágenes de la intimidad de Jack Lamota, el pugilista interpretado por Robert De Niro, recreando la espontaneidad de las tomas caseras, su perfecto desorden desbordante de vitalidad y bullicio. Chapman no pudo hacerlo, tampoco Scorsese, no sabían encuadrar mal, no podían olvidar la antología de imágenes perfectas que los habían formado hasta la deformación. Finalmente esa secuencia de imágenes fue confiada a unos camioneros que, sin otro axioma que la intuición, se divirtieron registrando las diferentes situaciones que los actores improvisaban para la cámara.

Gleyzer decidió rodar La Tierra Quema con un lirismo visceral y orgánico que probablemente no esperaba encontrar, manifestar, compaginar y que le agrega, a la función testimonial de su documental, una dimensión estética que no lo vacía de hondura ni de autenticidad.

Hay en esa forma de incubar las imágenes, articulada por el fundador y máximo exponente del Grupo Cine de la Base, una cualidad definitivamente perdida: la captura de una latencia de la imagen tan próxima al objeto que deviene en la suspensión de la actitud natural, familiar, descripta por Edmund Husserl, para adentrarse en la esencia pura del non plus ultra de la expresión cinematográfica.

La cámara es una prolongación, una prótesis del realizador que se compromete a analizar ya no las imágenes en el sentido meramente plástico del término, sino desde su naturaleza ontológica, capaz de desnudar la presión de lo espontáneo con la lucidez de lo poético.

Indudablemente el blanco y negro ligeramente virado al sepia, ciertas imperfecciones de la copia que pude ver, sus rayones, las marcas que los años castigaron en los fotogramas, le añaden el aura que solo el tiempo es capaz de perpetrar con su obsesiva laboriosidad, voracidad y firmeza. La fotogenia forja su aura, también, con la cooperación de los rushes, aparentemente imperceptibles, de lo mítico.

La tierra de Gleyzer no cesa de quemar, es cierto, pero el origen de esa combustión, su actualidad vergonzante, radica en la sensación de que esa esclavitud a la intemperie, anónima, condenada a inaugurar páramos resecos, sigue el curso de una noria funcional a los intereses de los amos de la tierra cuyos rostros gozan del beneficio del misterio, la ocultación, las ofensivas celebraciones de lo incógnito.

La vigencia del filme de Gleyzer no debe postularse únicamente en las imágenes sino en la sensación de estar frente a una situación privada de evolución, impedida de alternativas, como en las diásporas bíblicas amaneciendo castigos siderales. Jorge Amador y su familia recalan en la ciudad, se imponen el éxodo para sobrevivir, para devenir en mendigos. La voluntad trocada en caridad, la decencia de cosechar canjeada por la lástima de extender esas mismas manos, ávidas por labrar la tierra, en busca de la dádiva, la esperanza en las propias fuerzas de producción diluyéndose en el pordioseo sin destino. Las modernas formas de la esclavitud, esas que suceden a la intemperie, empiezan en la desesperación de los hombres obligados a permutar sus fuerzas vitales a cambio de una limosna que garantice la supervivencia. Conservar la dignidad, para los miles y miles de hombres que como Jorge Amador sufren la expulsión del sistema, acarrea el riesgo de perecer en la víspera, por eso nunca falta quien sepa aprovechar los padecimientos de la indigencia: siempre el sistema encuentra los mecanismos para reivindicar la vieja y triste relación amo-esclavo, y aceitar todos los matices de la humillación.

Una última imagen, tal vez, la más certera: la madre apoya en un paredón descascarado un cuadro con la imagen de Cristo, postrero vestigio que arrastra quien sabe desde cuantos desalojos, hambrunas, derrotas. Su pequeño hijo, semidesnudo, descalzo, sin futuro, sin nombre, sin destino, gira el retrato. El abandono empieza por sepultar la fe.

GUSTAVO PROVITINA

nacido en La Plata, Argentina. Graduado en la Universidad Nacional de La Plata con el film El Sur de Homero, ensayo audiovisual centrado en el universo político y poético de Manzi. Provitina es guionista, director de cine y docente universitario en la UNLP y la UNA. Ganador del Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes (2013) en la categoría ‘Ensayo’ por el libro El Cine-Ensayo, y el Ministerio de Cultura de la Nación, en 2015, lo distinguió con una mención especial en el Concurso Federal de Relatos La Historia la ganan los que escriben. En 2017 estrenó La sombra en la ventana en el Cine Gaumont en el Festival de Cine Inusual de Buenos Aires. Recientemente publicó El matiz de la mirada (Curso de Cine Italiano) y en julio de 2021 apareció su último libro Nouvelle Vague, Bajo el signo de Lumière.

BIBLIOGRAFÍA

-Birri, Fernando (2007) Soñar con los ojos abiertos (Las treinta lecciones de Stanford), Buenos Aires, Aguilar.

-Denegri, Andrés (2012) Cine underground, cine clandestino, cine experimental: hacia una definición, Cibertronic, Nº 8 http://www.untref.edu.ar/cibertronic/lo_trans/nota03/index.html

-Mestman, M. Postales del cine militante argentino en el mundo, (2001), en Kilómetro 111, Nº 2, pp 7-30

-Rocha, Glauber (1971) Revisión crítica del cine brasileño, Madrid, Fundamentos.

-Rocha, Glauber (2009) La revolución es una estética, Buenos Aires, Caja negra.

-Vattimo, Gianni (2014) Dios es comunista, Buenos Aires, Editorial Fedun.

El material que publica la revista web www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis pertenece al Colectivo Editorial Crisis Asociación Civil. Los contenidos pueden reproducirse, sin edición ni modificación, y citando la fecha de publicación y la fuente: www.purochamuyo.com

REGISTRO ISSN 2953-3945

purochamuyo.com es una publicación del Colectivo Editorial Crisis, una Asociación Civil argentina, cuyo objetivo es contribuir a la producción y divulgación del pensamiento plural, las artes y los acontecimientos sociales contemporáneos.

purochamuyo.com es una publicación del Colectivo Editorial Crisis, una Asociación Civil argentina, cuyo objetivo es contribuir a la producción y divulgación del pensamiento plural, las artes y los acontecimientos sociales contemporáneos.

Felicitaciones, absoluta claridad conceptual, formalmente escrito como las grandes plumas de nuestra literatura de ensayo. Interesante sería analizar los lazos entre este cine y el que prosiguió en la década de los 70, comercial, haciendo concesiones con el sistema pero igualmente tratando temáticas de «neo-esclavitud» (Quebracho, R.Wullicher 1974; La Pataonia Rebelde, H.Olivera 1976, etc)

Muchas gracias Gabriel. Los filmes que mencionas también narran y describen, por otros medios y posiciones estéticas e ideológicas, el eterno drama de la desigualdad social, la explotación obrera, la opresión, la injusticia, las garras del neocolonialismo estrangulando el continente. Muchas gracias por tu comentario. Un abrazo.

Gracias por tu lectura y acompañamiento a la revista web que publicamos hace 8 años, intentando colaborar en el pensamiento crítico y la cultura