Serie Diálogos – Miguel Benasayag

Recientemente afirmó que hay una normopatía, un permanente querer ajustarse a la norma. Y al mismo tiempo, por la angustia que produce, huir, pretender ubicarse en una época que no es esta, la que nos ha tocado vivir, como sujetos individuales y como colectivo.

Ante eso, decía que no hay un “éxodo” posible o una deserción hacia “otro mundo”, porque este es el mundo, “con toda su porquería adentro”.

Pero la época es de impotencia, de enojo, sea por la matanza de niños y otros civiles en bombardeos, las hambrunas evitables en tantos lugares, la negación de justicia a las poblaciones que ven contaminados sus ríos y afluentes por mineras o industrias. El poder de los cañones y las corporaciones parece imbatible, un David contra Goliat que ya no funciona, en el imaginario, como hace 50 o 100 años.

MB: Ante todo, y por sobre todo, jamás la propuesta puede ser meter la cabeza en un agujero como el avestruz, ni salir corriendo. Estamos en una época oscura. De extremas violencias, simbólicas y reales, y en el concepto “época” no me refiero a los Trump de todas las geografías. Porque hablar de ellos sería anclarnos en una coyuntura, y una época es obviamente un ciclo más largo.

Voy a volver a lo de época oscura pero antes quiero decir ¿qué piensa un sujeto neurótico? “Yo debería haber nacido en otra parte”, o “yo debería haber tenido otro padre”. Precisamente, eso es lo patológico, pero también es un motor. ¿De qué? O de un cambio, una acción -un actuar en términos filosóficos- potente, o de una regresión impotente quejosa, un girar en la misma baldosa.

Actuar es actuar “a pesar de todo”, porque la neurosis tapa o provoca olvido, el olvido de que uno, tanto como individuo (o como colectivo), está dentro de la realidad, uno es la realidad -en la cuota que sea-. No hay un “afuera” de la situación, es decir, somos parte de lo que nos lastima. Precisamente ahí está ese motor que mencioné. Hablando en criollo: estamos tapados de mierda, pero en ese “estamos”, somos parte.

Respecto de la época oscura, creo que precisa ajustarse el concepto. Porque dicho así es un fenómeno marcadamente occidental, y eurocéntrico. Mirando el mundo como un conjunto, y solo para poner un ejemplo: el reparto del mundo tras la Primera Guerra Mundial significó para todo el continente africano una desgracia y una suma de despojos y genocidios inconcebibles a manos de Francia, Gran Bretaña, Holanda, Portugal, Bélgica, Alemania, etc. Ejemplos hay muchos. Quiero decir con esto, que hay una construcción de que hubo una “época feliz” o “no-oscura”, que tiene un sesgo.

Por supuesto que para una parte de la humanidad, una suma de avances científicos, tecnológicos, sanitarios y sociales produjo un salto en la calidad y esperanza de vida, y junto con eso un afán de justicia social e igualdad. Ese es el marco de las luchas organizadas de los trabajadores, las mujeres, y los pueblos por derrocar a los explotadores y patriarcados: el proyecto teleológico de una historia con final feliz, una dialéctica del “reino de los cielos en la tierra”. Ahí germina una palabrita…”esperanza”, esperar que “mañana” -luchas mediante, o plegarias mediante-, haya democracia, haya “pan para todos”, etc. Pero esa esperanza fue -implícita o explícitamente-, un esperar, un postergar para el mañana, el futuro. Y el futuro parecía no llegar nunca. No obstante, siempre para la mirada occidental, y para muchos millones de mujeres y hombres, el fin de la Segunda Guerra Mundial abrió las compuertas de la paz y de esos famosos “30 años dorados” que empezaron a terminar con la imagen de Thatcher tirando al tacho de la basura lo “social” y afirmando “no hay sociedad, solo individuos”. Desde hace prácticamente 50 años comenzamos a vivir esto que hoy -insisto, en particular para Occidente-, es una época oscura. Esa oscuridad ahora sí es planetaria y en el Sur Global los desastres son aún mayores.

Miguel, indignarse no alcanza. Está claro. Usted afirmó que esa “neurosis nos evita asumir el presente y tiene un costado repetidor, un narcisismo típicamente burgués, una indignación del demócrata liberal, refractario al conflicto”. ¿Qué hacer?

MB: Qué hacer como “programa” es parte del problema. Hubo demasiados programas y organigramas con proyección de “resultados”. El resultadismo es un gran problema, porque esta idea no es nada ajena al capitalismo, más bien al revés: que el mundo entre y pueda ajustarse en una planilla de cálculo es todo lo que el neoliberalismo llevó al extremo, y así toda la destrucción del aparato de salud o educación en el menemismo, en Chile o en Europa para que “cierren los números”.

En Argentina, eso tiene ahora un gurka, un fundamentalista, que es Milei y su equipo. Una planilla de cálculo, un programa y el resultadismo es una meta en sí misma para el proyecto neoliberal. Por eso es absurdo decir que Milei es un loco o algo similar. De hecho un funcionario del gobierno anterior dijo que es un desequilibrado mental y recomendó que le den ayuda psiquiátrica. Pero ahí es donde no se está comprendiendo que Milei no es un “error en la historia”. Algo así como que “antes” la cosa marchaba en alguna dirección –pongamos, positiva-, y este es un desarreglo, y se trata de “acomodar las cosas”.

Opino que él representa un realismo radical: se funde con una época, esta época oscura, que busca a toda costa normalizar y encajar en planillas de cálculo cada movimiento o instante de los cuerpos y los colectivos humanos. Estos libertarios responden dogmáticamente a la tendencia normalizadora, a la racionalidad de esta hipermodernidad.

No obstante, no tengo una postura contra la necesidad de organizarse. El punto es organizarse en qué instancias, para hacer qué políticas íntimamente ligadas a lo horizontal, a lo próximo, a lo territorial, en una miríada de micro-políticas que en tanto “van-siendo”, cambian irreversiblemente la “gran política”. Y además esas múltiples acciones no las puede capturar la planilla de cálculo… Para responder puntualmente a la pregunta, creo que el “universo de indignados” es el de quienes se congelan en la indignación esperando el futuro, el mañana; y de lo que se trata es de hacer, de actuar, hoy. Este hacer implica asumir el conflicto, el de hoy, el de esta época oscura, con toda la porquería que tiene.

Hipermodernidad es un concepto que usted viene usando para explicar la pretensión de artefactualizar la vida humana, la singularidad de lo vivo, como dijo en ese libro publicado hace pocos años. ¿Podría extenderse sobre el tema?

MB: La hipermodernidad pretende despojar al individuo de su biografía, de lo que “es” en tanto trama social y afectiva. Para eso, parametriza la realidad, y precisa parametrizar a los sujetos. Las personas humanas dejan de ser esos seres “imperfectos” que cometen errores en su pulsión por vivir y que la maquinaria mortal hiper-racional pretende convertir en seres perfectamente racionales. Ahí es donde dejan de “ser” y pasan a ser perfiles: “son” lo que muestran, y muestran lo que el algoritmo quiere y deja que los sujetos muestren.

Para los ideólogos de la hipermodernidad, todo es información, todo es dato, y esa racionalidad algorítmica-maquínica opera a partir de datos que provee la persona humana. Ellos postulan (y pretenden) la delegación de todas las funciones para que la vida deje de ser existencia y pase a ser “funcionante”, perfecta, eterna. Es la desintegración del “sujeto” como unidad de la acción, como centro perceptivo, incluso como núcleo espiritual. Esta ilusión bizarra choca con los cuerpos humanos, choca con la vida que resiste, y uno de los modos de esa resistencia es la angustia colectiva que siente que la máquina –supuestamente autónoma e inteligente artificialmente- se lo lleva puesta. Información y eficiencia, frío rendimiento y puro funcionamiento.

¿Y entonces? ¿Frenamos ese poder de las máquinas y de los dueños de los algoritmos? Usted dijo que es una tontería la tecnofilia, pero más grave es la tecnofobia, rechazar lo que la máquina puede…

MB: La tecnofobia es una ilusión. La tecnología ha creado un nuevo mundo, estamos viviendo en ese mundo. Nadie puede decir “este mundo no me gusta”, porque sería como el neurótico. Me guste o no me guste tengo que amar esta época porque odiarla es destruirnos a nosotros mismos.

Benasayag, usted dijo “asumir el conflicto”. La gente está exhausta de la conflictividad…¿o de qué?

MB: En realidad la gente esta cansada del puro enfrentamiento. Quiero decir, cansada del binarismo, del maniqueísmo “conmigo” o “contra mi”. La conflictualidad, a la inversa de lo que se piensa, es la apertura hacia la multiplicidad, hacia la vida.

La conflictualidad es lo que impide una identidad cerrada, guerrera. No hay tres posibilidades, o sea: el enfrentamiento, la de los conflictos múltiples o la de la pasividad total. Esta última es una absoluta quimera, que siempre conduce al puro enfrentamiento, el enfrentamiento que le sirve a Goliat, como decían al principio. Es por eso que la conflictualidad múltiple protege la vida. En biología, para dar un ejemplo esencial, se define que la estabilidad de un organismo es bajo la condición de que este organismo se mantenga alejado del equilibrio. Porque en el equilibrio, desaparece. Así que, efectivamente, el cansancio social no es por alejarnos “del equilibrio” y asumir el conflicto, la lucha por la vida múltiple, sino porque el poder aplastante pretende llevarnos al puro enfrentamiento, que es su terreno preferido.

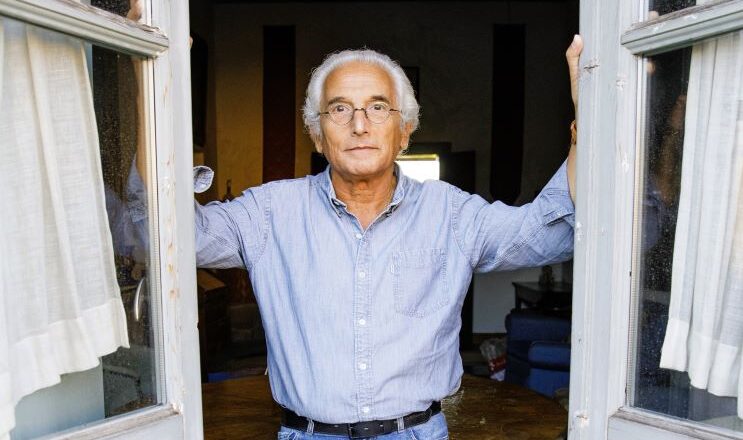

Filósofo argentino-francés, Doctor en Neurofisiología (Universidad París VII) e investigador en epistemología.

Foto Miguel Benasayag: ISABELLA DE MADDALENA -Todos los derechos reservados

El material que publica la revista web www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis pertenece al Colectivo Editorial Crisis Asociación Civil. Los contenidos pueden reproducirse, sin edición ni modificación, y citando la fecha de publicación y la fuente: www.purochamuyo.com

REGISTRO ISSN 2953-3945

purochamuyo.com es una publicación del Colectivo Editorial Crisis, una Asociación Civil argentina, cuyo objetivo es contribuir a la producción y divulgación del pensamiento plural, las artes y los acontecimientos sociales contemporáneos.

purochamuyo.com es una publicación del Colectivo Editorial Crisis, una Asociación Civil argentina, cuyo objetivo es contribuir a la producción y divulgación del pensamiento plural, las artes y los acontecimientos sociales contemporáneos.

…me parece, que hay un miedo originario hacia la discusión, el disentir, a estar con un pensamiento diferente o contrario, por ejemplo, al hegemónico, porque se confunde discusión con pelea… entonces, cuando alguna persona contraría lo establecido, según diversas normas, pasa a ser el sujeto controversial, con quien no se puede discutir o que cualquier discusión, es en realidad una pelea o conflicto, entonces torna imposible un intercambio de opiniones, porque es el incómodo. Entonces el conflicto se torna enfrentamiento, y si en ese conflicto no se tienen claros los argumentos, las ideas es imposible llegar a comprender, sobre qué se discute, para quién o para qué.

Gracias Nora por tu aporte, y por la difusión de la revista