Escribe Gustavo Provitina

POSTALES DEL DESTIERRO

Un hombre boca abajo, Abu Qais, mira el río con el pecho hundido en la tierra cuarteada del desierto de Kuwait, a miles de kilómetros de su aldea palestina.

La conciencia del hombre picotea su nostalgia con una pregunta estremecedora: ¿has olvidado dónde estás? El clima seco del desierto polvoriento le recuerda lo que ha dejado atrás. La corriente incesante del río capaz de zurcir en su mente el paisaje húmedo de la tierra natal y este otro, el del exilio, urticante como la costra, le recuerdan su condición de paria.

Abu Qais piensa en su maestro, el viejo Selim, quien alguna vez señalando esas mismas aguas, pero bajo otro cielo le explicaba: allí se unen los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. El viejo profesor, con énfasis, hacía notar que por allí corrían los umbrales de la historia.

Ahora, el desterrado, cuerpo a tierra en el desierto, envidia la suerte del extinto maestro, oriundo de Jaifa, que tuvo la prudencia de morir en las vísperas de una de las tantas invasiones de las fuerzas de ocupación israelíes. La nostalgia le aguijonea la mente al desdichado Abu Qais, sólo para recordarle que del otro lado del río se encuentra su tesoro arrebatado.

Así comienza Hombres en el sol una de las novelas de la trilogía palestina de Ghassan Kanafani, escritor y periodista, fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y quien fuera redactor jefe del periódico Al-Hadaf.

Hombres en el sol es una acuarela del destierro bordada a partir de la voz de una conciencia que, en segunda persona, le recuerda al expatriado:

Diez años habían pasado, diez años en los que no hiciste otra cosa sino esperar. Tuviste que esperar diez largos años de miseria para darte cuenta de que lo habías perdido todo: tus árboles, tu casa, tu juventud, tu aldea… En ese tiempo, los demás siguieron su camino, mientras que tú te quedaste como un perro viejo, sentado sobre las patas traseras..

La imagen del viejo perro quieto, a la espera de un milagro redentor, ya no es posible para los desterrados.

El 9 de abril de 1948, se consumó la masacre de la población civil de Deir Yassin. Trescientos hombres, mujeres y niños fueron asesinados, las viviendas saqueadas y los cuerpos mutilados. En su libro La rebelión, el autor de la masacre, Menahem Begin, aclaró sus motivos.

“Después de Deir Yassin, dice “un pánico sin límites asaltó a los árabes, que empezaron a huir en salvaguarda de sus vidas. Esta fuga en masa se convierte en un éxodo enloquecido e incontrolable. De los 800.000 árabes que vivían en el actual Estado de Israel, sólo quedaron 165.000” […] “El 21 de abril, dice Begin, todas las fuerzas judías penetraron en Haifa como un cuchillo entra en la manteca. Los árabes escapaban aterrados gritando Deir Yassin…”1

La sangre del primer atentado cometido por las organizaciones sionistas en la previa del nacimiento del Estado de Israel, todavía estaba fresca cuando fijaron su objetivo de ataque en Acre, la ciudad natal del periodista y escritor Ghassan Kanafani.

Acre fue tomada el mismo día que Jaffa, el 25 de abril de 1948.

No hizo falta consumir la energía de la violencia armada a la hora de disuadir a los pobladores de abandonar sus casas para luego dinamitarlas, tal como lo sintetizó Rodolfo Walsh en la serie de artículos titulados “La Revolución Palestina” y publicados por entregas en el diario Noticias, en 1974: bastó un megáfono y el anuncio de represalias, para que el éxodo se repitiera2…

El pequeño Ghassan y su familia, temiendo por su seguridad, emigraron al Líbano. El futuro escritor sintió en carne propia la amargura del desarraigo. A los doce años, en 1948, el advenimiento de la Nakba, la temida catástrofe del pueblo palestino, dinamitó su infancia. Kanafani evocó esos tiempos en un ensayo titulado La tierra de las naranjas tristes. En el primer trayecto que la familia del escritor recorrió rumbo al exilio, en Ras Naqura, atravesaron una zona de naranjos. Vi el camino zigzagueante alejándose de los campos de naranjos, y empecé a llorar, escribió.

Las naranjas tristes, Dios, y los salvados

De lo primero que dudó el pequeño Ghassan fue de la protección de ese Dios piadoso, omnipresente en las oraciones amorosamente elevadas en su nombre. Toda tragedia constituye la prueba de fuego para afirmar o negar la fe. Primo Levi, en Los hundidos y los salvados, declara que entró y salió del campo de exterminio de Auschwitz indiferente a la fe religiosa. Hubo un momento, durante los meses más duros de su cautiverio en el que se sintió inclinado a orar, pero comprendió la vacuidad de ese gesto viciado de inautenticidad.

El palestino Kanafani, a diferencia de Primo Levi, sentía que Dios se había ido de Palestina, lo imaginaba expulsado por la diseminación del espanto y, tal vez, refugiado, como ellos, en algún páramo reseco. Dios no apareció para ayudar a los Kanafani, pero sí un tío astuto e impetuoso que les dio cobijo por tres noches. Hacinados en un cuarto miserable, se fue deshilachando de a poco la unidad familiar; la dicha pertenecía a la vida dejada en la lejana aldea palestina, donde forjaron una felicidad condenada a evaporarse tras el exilio.

La providencia, no obstante, acudió en su auxilio y la prole se instaló en las afueras de Sidón (una próspera ciudad portuaria del Líbano). El pequeño Ghassan evocaba una postal de su infancia devenida en testimonio histórico: el 15 de mayo de 1948, fecha en que cesó el Mandato británico en Palestina (el día anterior Ben Gurión había proclamado la independencia de Israel), su padre lo despertó temprano para que el niño pudiera ver con sus propios ojos la entrada del ejército árabe en Palestina. Siguió a esa escena la celebración espontánea en las calles. El padre convidaba cigarros a los soldados, con una mezcla de euforia y de nostalgia en un solo tiempo. El atribulado abogado recordaba, tal vez, su época de maestro y de activo militante contra el régimen británico.

Duró poco la algarabía. La ofensiva israelí mediante el despliegue militar de la brigada Alexandroni derribó las expectativas de la población árabe, obligándolos a la humillación y el destierro. Volvió la tristeza al hogar de los Kanafani y el padre de Ghassan, presa de un cuadro agudo de excitación nerviosa, intentó suicidarse delante de sus hijos, empuñando una pistola.

El ensayo culmina con una imagen devastadora. El niño entra en la habitación del padre y ve con tristeza la pistola en la mesita y al lado una naranja, que ya estaba seca y dura.

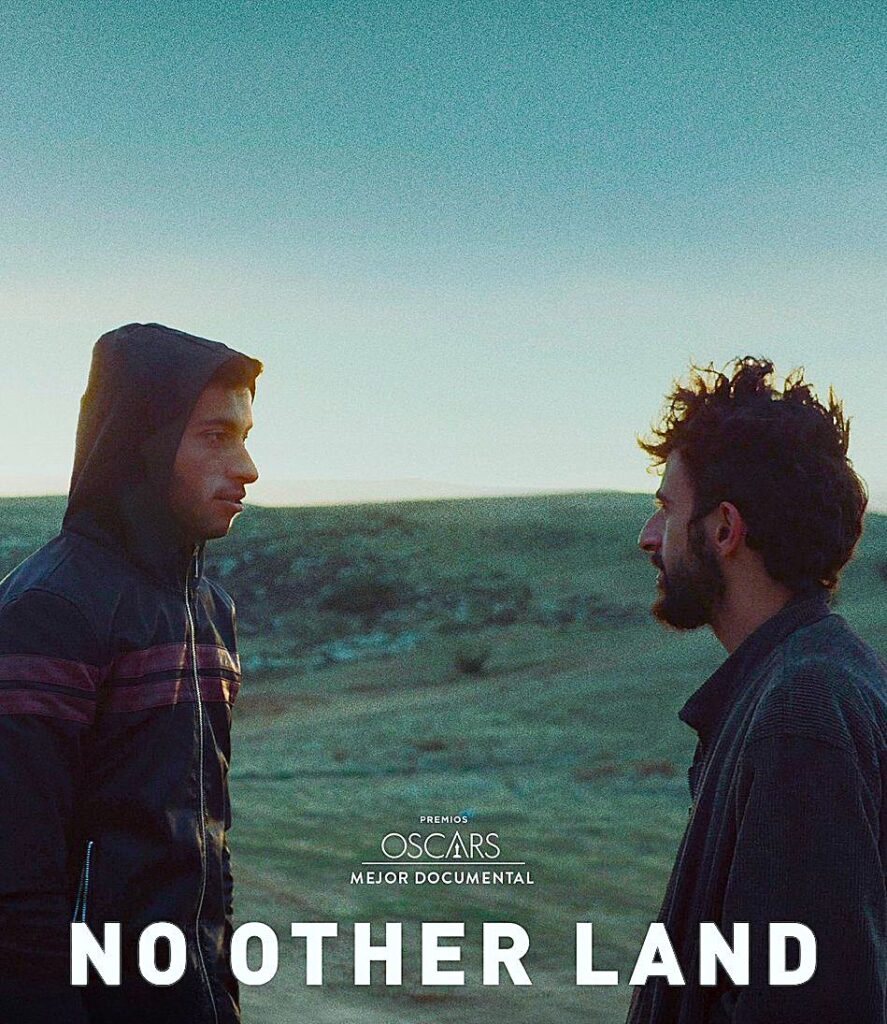

NO HAY OTRA TIERRA. NO.

No tenemos otra tierra. Es nuestra tierra, por eso sufrimos por ella, se lamenta una mujer entre los escombros de la que había sido su casa unos minutos antes, demolida en una zona destinada a convertirse en un campo de entrenamiento militar.

En otras geografías, a esa vivienda la pudo haber derribado un terremoto, o un huracán. En Palestina son las topadoras de las fuerzas militares del gobierno de Israel. No hay otra tierra capaz de concentrar un repertorio semejante de acontecimientos trágicos desde hace décadas pero rematados con más furor después del 8 de octubre de 2023, cuando se desplegó el genocidio del pueblo palestino ante el estupor de algunos y la indiferencia de otros.

No hay otra tierra es el nombre del filme documental rodado por Basel Adra, abogado y periodista palestino, el agricultor y fotógrafo palestino Hamdam Ballal, el periodista israelí Yuval Abraham y la directora de fotografía Rachel Szor. El premio que obtuvo en el festival la Berlinale de 2024, refrendado más tarde por el Oscar otorgado en la categoría “Mejor largometraje documental”, no impidieron la censura del documental, ni la cadena de desgracias que empezaron con el encarcelamiento de Hamdam Ballal —uno de los realizadores—, hasta culminar el 29 de julio de 2025 en el asesinato de uno de los protagonistas del documental, el activista palestino Odeh Hadalin, a manos de un mesiánico colono hebreo, y con la irrupción violenta en la casa y el olivar del director, Basel Adra, el 13 de septiembre de 2025, en Cisjordania.3

De los naranjos tristes a no hay otra tierra

No other land comienza con un recuerdo de la infancia del realizador Basel Adra, encuadrado en el mismo tono que la evocación de los tristes naranjos de Kanafani: Mi primer recuerdo. Una luz me despertó. Arrestaron a mi padre. Tengo siete años.

A diferencia de la familia Kanafani, los Adra se quedaron en la pequeña aldea en la que habían nacido, un villorrio próximo a Cisjordania llamado Masafer Yatta, y resistieron las agresiones despiadadas de los colonos israelíes. La experiencia del progresivo hostigamiento de que fueron víctimas desde su infancia tanto el escritor Kanafani como los realizadores de la película documental No hay otra tierra, originó en ellos la vocación de testimoniar —ya sea mediante una cámara o por escrito—, la tragedia del asedio y la devastación. Como el argentino Rodolfo Walsh y su Carta mítica, “dar testimonio”.

La escena recurrente del documental es el desalojo violento de las casas palestinas, previa a la demolición ejecutada por las fuerzas de ocupación israelíes (una práctica aberrante heredada de las medidas coercitivas que ya usaban los británicos durante los años del Mandato).

Basel Adra registra escrupulosamente, con su cámara, lo que el resto del mundo ignora y conjura la ortodoxia de la rigidez mental cultivando la camaradería de un periodista israelí: Yuval Abraham, oriundo de Bersheeba (hostigado por un sector de la comunidad judía que le reprocha su abierta discrepancia frente al avasallamiento de la soberanía palestina). Durante la escena en que Yuval visita la casa de la familia de su amigo Basel, sucede un diálogo moderadamente ríspido entre el anciano de la prole y el joven periodista judío.

-Son tus familiares quienes nos hacen esto. ¿Dónde naciste?

-En Berseeba.

-El lugar donde naciste nunca podrás olvidarlo. ¿Estoy en lo cierto o equivocado?

-Cierto, es imposible olvidarlo.

-Es imposible olvidarlo. Entonces, ¿cómo esperan que olvidemos nuestro lugar?

La vivencia de esa certeza compartida se posa en la mirada del viejo árabe y del joven Yuval con el profundo entendimiento de un sentir universal, atávico, absoluto.

Basel, que ha tenido la fortuna de estudiar una carrera universitaria aunque padezca la desgracia de no poder ejercer su profesión, sugiere, con tono de jurista: hay un modo de detener la expulsión si estamos activos y documentamos sobre el terreno. Obligará a Estados Unidos a presionar a Israel para detenerlo. La ingenuidad de ese planteo no lo invalida, y encuentra su réplica silente en la mirada descreída de su padre. Crecí en un hogar lleno de activistas, dice Basel. La imagen de la pequeña aldea construida piedra sobre piedra, entre caminos polvorientos, revela una particularidad: Masafer Yatta es conocida por sus antiguas casas cueva.

El plano de tres mujeres con largos vestidos llevando baldes en sus cabezas parece remitir al remoto contexto de un mundo originario. Describe, no obstante, las necesidades de una población en vilo. El correlato de ese plano es una imagen de archivo: un soldado israelí amenazando a los lugareños. Cuando nací, el ejército ordenó nuestra expulsión, cuenta Basel. Las tropas de asalto privaron de electricidad al pueblo aduciendo razones de seguridad. Son las mismas que demolerán más tarde el patio de juegos para los niños y privarán de agua potable a los habitantes de la zona.

La escena recurrente es la de los tanques, los soldados con sus metrallas, las topadoras derribando casas para empujar a los pobladores al destierro y, en medio del alboroto, las voces blanden la llama de la resistencia colectiva, crece la queja de los aldeanos palestinos estrellándose contra el gesto altanero y soez de un funcionario de la barbarie, comisionado para ejecutar la expulsión del tribunal:

–¿Por qué? Hemos vivido aquí durante años, estás perdiendo el tiempo, no nos iremos, grita uno.

Otro se acerca al funcionario: nací aquí hace 70 años…Pero el burócrata hace cumplir las órdenes sin medir las consecuencias. Familias enteras ven demoler sus viviendas como una catástrofe cotidiana de la que ningún palestino está exceptuado.

–¿Por qué nos están quitando nuestras casas?, pregunta una mujer seguida por una niña al borde del llanto. Los soldados israelíes procuran impedir la intromisión de las cámaras pero la injusticia queda registrada.

Hamdan Ballal, uno de los realizadores del documental, le dice a Yuval (el judío israelí devenido en representante simbólico del adversario que no escucha, aunque en realidad sea un aliado voluntario de los damnificados):

–Los árabes construyen para ustedes y ustedes destruyen para ellos. Destruyen hogares palestinos.

Esa dialéctica de la demolición es debatida en una obra en construcción. Toda esa comarca, producto de las demoliciones, parece la osamenta de escombros del pueblo que había sido. Los pobladores de esa región parecen condenados a remedar una versión libre del mito de Sísifo: la tortura cíclica de edificar la casa una y otra vez para ver como es demolida impunemente, una y otra vez, por las topadoras de las fuerzas de ocupación.

QUE EL MUNDO SEPA

Aprender árabe cambió totalmente mis opiniones políticas, confiesa Yuval, el nacido en Bersheeva. La resonancia del comentario nos recuerda a un escritor chino-francés, François Cheng, quien durante el aprendizaje de la lengua de Moliere, a los veinte años, declaró que no asimiló meramente un conjunto de reglas y formas gramaticales sino un modo de sentir, de pensar, de comprender y de alojar orgánicamente esa otra cultura cuyos ecos vibraban en su paladar.

En el caso de Yuval el conocimiento del árabe alimentó una conciencia política que lo impulsó a negarse a cumplir funciones en el área de Inteligencia del ejército israelí y a disponer de su formación de comunicador social para divulgar el hostigamiento perpetrado sobre el pueblo palestino. Escribe artículos que circulan en diferentes medios internacionales y litiga en los canales de televisión con sus compatriotas sionistas, sin dejarse acobardar por la intolerancia. La postura de los sionistas es que los palestinos construyen viviendas ilegales en una zona de adiestramiento militar. Yuval, desde Jerusalén, informa a las cadenas de noticias que deciden difundir la tragedia:

Los palestinos no tienen libertad. Viven sin derecho a voto bajo la ocupación militar. Ni siquiera pueden salir de Cisjordania. Y destruimos sus casas cada semana. Son familias de agricultores en sus tierras privadas.

Las imágenes de archivo registran la visita fugaz de Tony Blair a Masafer Yatta. Caminó alrededor de nuestro pueblo durante siete minutos, comenta Basher Adra. El motivo de la visita fue la noticia de que Israel pretendía demoler la escuela del pueblo. La intervención del primer ministro británico frenó la brutal iniciativa. Se le negó a Israel la prerrogativa de demoler las calles y las casas que Blair recorrió con talante mesiánico. Una de esas casas es propiedad de la familia Adra.

En otra secuencia del filme, Yuval increpa a los burócratas y militares que tienen a su cargo la demolición de las viviendas: ¿cómo te sentirías si destruyeran tu casa? La pregunta cae en el vacío como una brizna de polvo en medio del desierto.

–¿Sabías que éste es un campo militar cerrado? -reacciona uno de los soldados.

–Nadie me mostró la orden judicial -replica Yuval-.

Uno de los cómplices de la demolición filma a Yuval con su teléfono celular.

–Aquí hay un judío que los está ayudando -masculla-. Estás en Facebook. La gente te conocerá y te hará una visita -amenaza.

La visita se concretó. Una turba fue a la casa familiar de Yuval Abraham para lincharlo pero, afortunadamente, no lograron encontrarlo. El Comité de la Protección de los Periodistas (CPJ) protege a Abraham.

REPRESALIAS

Comenzamos este texto evocando la figura del escritor palestino Ghassan Kanafani. Omitimos decir que el Mossad, en Beirut, puso fin a su vida detonando un coche-bomba el 8 de julio de 1972.

Su obituario, en Líbano, rezaba:

Fue un comando que nunca disparó un arma, cuya munición fue una lapicera, y su campo de batalla las páginas de un diario

Un par de años antes, en una entrevista filmada, Kanafani definió la historia del mundo como la lucha de los débiles contra los fuertes. Esa tensión no disminuirá hasta el fin de los tiempos. Las represalias que sufrieron los activistas que resisten la crueldad de las fuerzas de ocupación israelíes en Palestina supone una cifra de víctimas inimaginables.

El filme ganador de premios internacionales culmina con un ataque iracundo de colonos armados disparando contra los habitantes de Masafer Yatta. Dos de los pobladores de esa pequeña aldea han sido asesinados por la ira de los colonos y los militares. Los crímenes fueron registrados. El primero sucedió durante el rodaje, cuando un soldado disparó a quemarropas contra Harum Abu, provocando heridas irreversibles que lo llevaron a la muerte; el segundo, la represalia contra Odeh Hasalin, ya fue mencionado. Y hace horas de culminar este texto, el tercero, contra la familia y la vivienda del director.

Hamdan Ball uno de los realizadores de No other land fue hostigado en su casa, situada en Susiya —vecina de Masafer Yatta— por una turba de colonos israelíes armados que lo hirieron, luego impidieron que lo asistieran los médicos y finalmente fue arrestado y traslado a una base militar donde soldados israelíes lo torturaron.

El ministro de Cultura israelí, Miki Zohar, del partido Likud, declaró que el premio Oscar otorgado al filme No other land representaba una noticia triste para su país porque la película distorsiona la verdad de los hechos.

El comentario además de burdo y negador no resiste un análisis serio. Zohar prohibió la exhibición del documental en las salas de cine. Las distribuidoras más prestigiosas rechazaron el filme pese a los premios y elogios merecidamente cosechados, y esa postura redujo sus posibilidades de exhibición. La tecnología, sin embargo, no impidió la distribución informal del filme, su exhibición en pequeñas salas acompañada de comentarios y debates insoslayables.

Yuval Abraham en una entrevista publicada en la página web Estación Finlandia sintetizó el calvario del pueblo palestino con meridiana agudeza:

la gente no ve la violencia estructural porque es algo cotidiano, rutinario. Cada semana, se derriba otra casa. Nuestro documental es un intento de dar un rostro humano a los efectos de la violencia estructural.

Autor: Gustavo Provitina – Docente universitario en la UNLP y la Universidad Nacional de las Artes – UNA. Ensayista, investigador, guionista y director de cine.

Miembro de la Academia Nacional del Tango. Publicó El matiz de la mirada (Curso de Cine Italiano); en julio de 2021 apareció su libro Nouvelle Vague, Bajo el signo de Lumière, y en marzo 2024 su último libro El cine italiano, (ed. La marca).

1 Walsh, Rodolfo El violento oficio de escribir, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2015. p.398

2 Idem p.399

3 https://www.perfil.com/noticias/internacional/las-fuerzas-de-defensa-de-israel-fdi-asaltaron-la-vivienda-del-director-palestino-basel-adra-ganador-del-oscar-por-no-other-land.phtml

El material que publica la revista web www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis pertenece al Colectivo Editorial Crisis Asociación Civil. Los contenidos pueden reproducirse, sin edición ni modificación, y citando la fecha de publicación y la fuente: www.purochamuyo.com

REGISTRO ISSN 2953-3945

Gracias por compartir en sus redes y sumarse a www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis

purochamuyo.com es una publicación del Colectivo Editorial Crisis, una Asociación Civil argentina, cuyo objetivo es contribuir a la producción y divulgación del pensamiento plural, las artes y los acontecimientos sociales contemporáneos.

purochamuyo.com es una publicación del Colectivo Editorial Crisis, una Asociación Civil argentina, cuyo objetivo es contribuir a la producción y divulgación del pensamiento plural, las artes y los acontecimientos sociales contemporáneos.

This powerful, harrowing piece of journalism paints a vivid portrait of Palestinian suffering under occupation. The recurring theme of home demolition is devastatingly portrayed, yet the resilience of the people shines through. A deeply moving and important read.

Thank you very much for your valuable comment, which I greatly appreciate. I send you my warmest regards.

Gustavo Provitina