Viajamos a Sudáfrica – Reporte completo www.purochamuyo.com

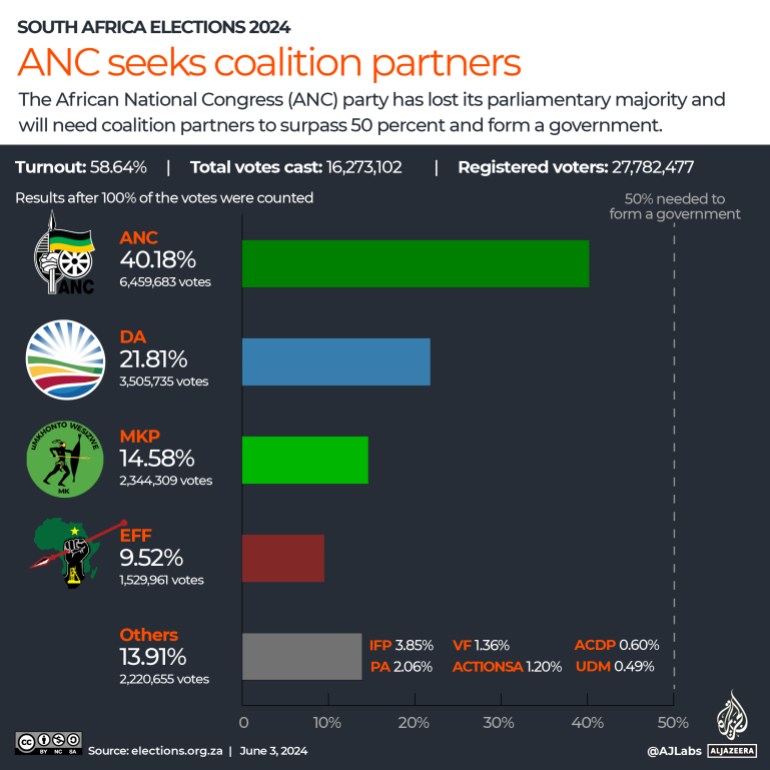

Terminaron las elecciones en Sudáfrica. El total de población en edad para votar suma 43 millones. Para hacerlo, se registraron 27.700.000, y ejercieron el voto, apenas, 16 millones. Una inmensa minoría elige representantes para una inmensa mayoría que no lo hace.

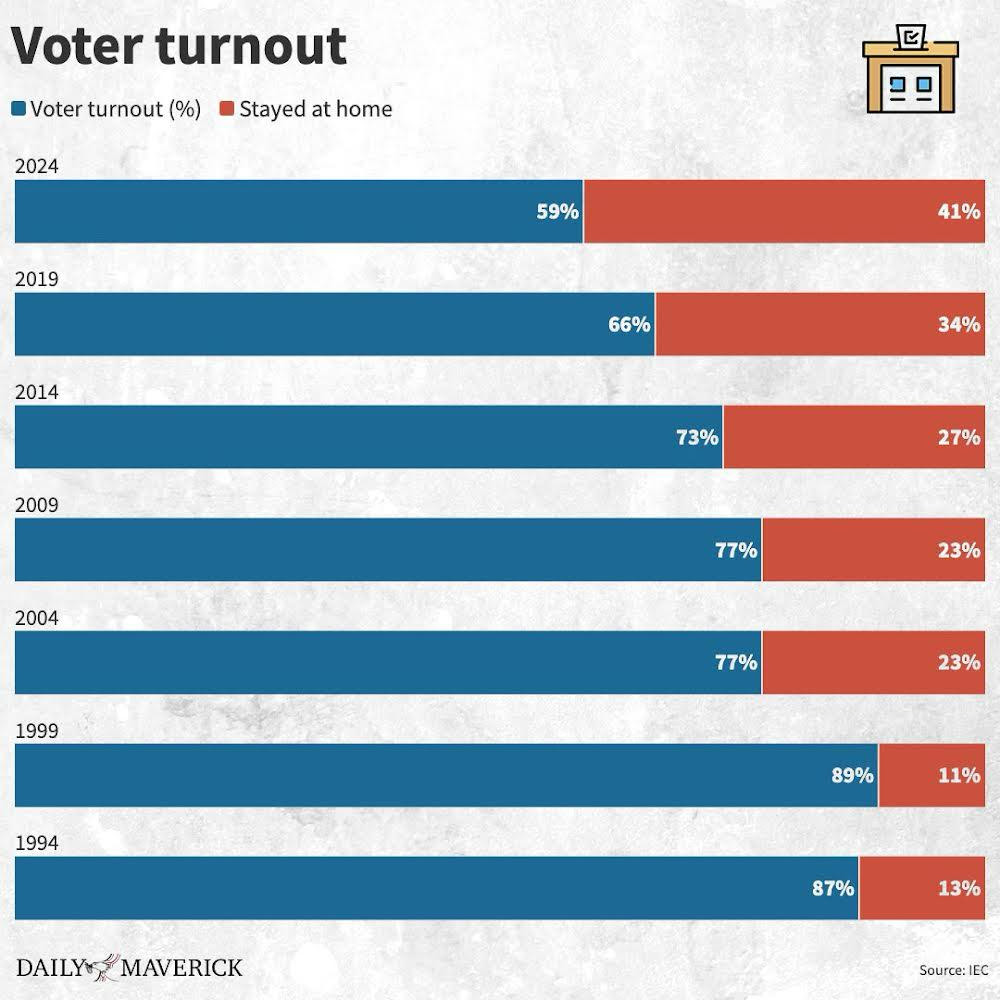

El ausentismo pasó, en 15 años, del 23% al 41%. En 2009 no fue a votar el 23%, subió a 27% en 2014, 34% en las últimas elecciones (2019), y trepó al 41% en las recientes, del 29 de mayo.

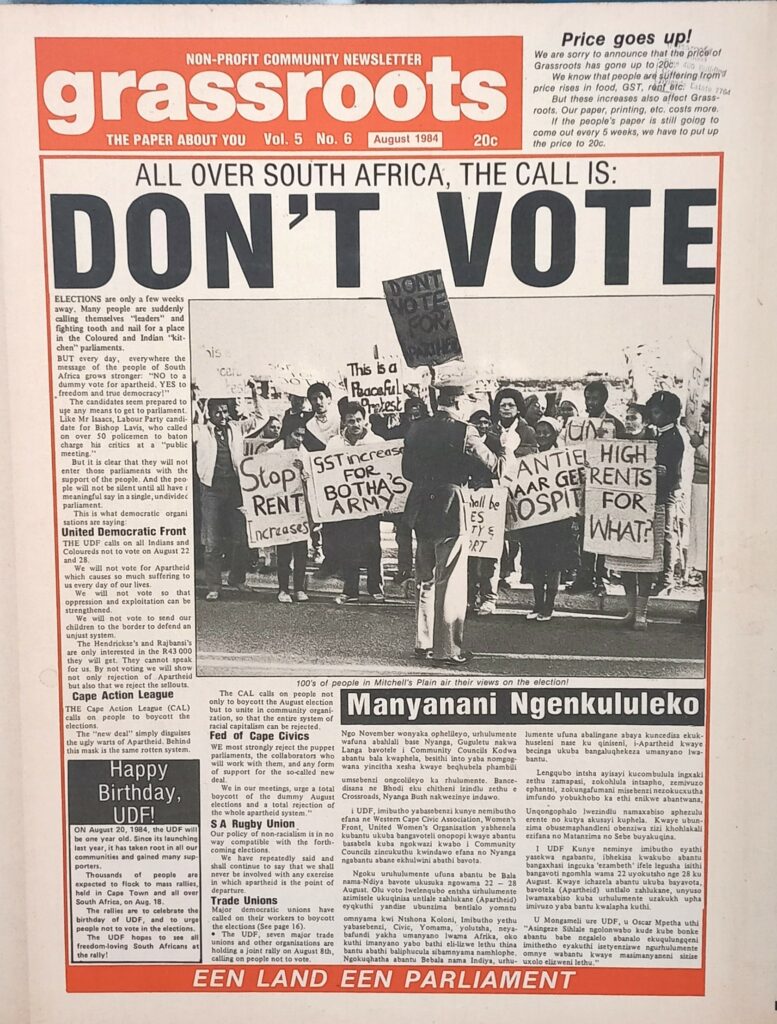

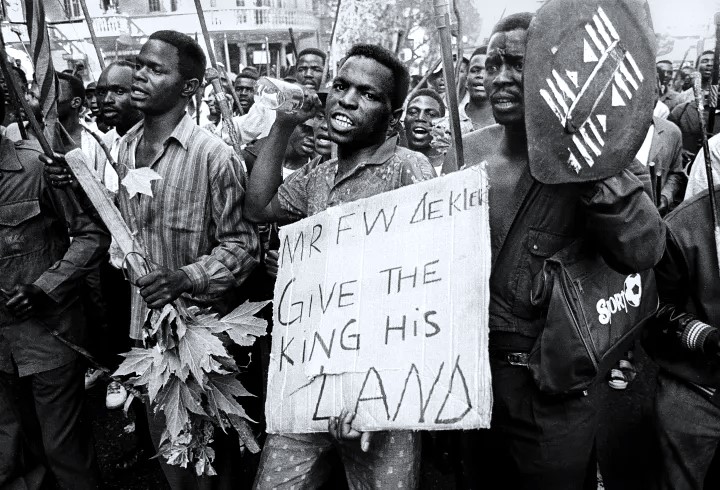

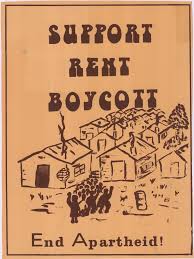

No votar, en Sudáfrica, es un histórico elemento de protesta en sí. El ‘no voto’ o el ‘boicot al voto’ ha sido la principal herramienta de la población negra contra el gobierno segregacionista cuando en 1984 intentó lavar la cara del apartheid, creando la representación tricameral en el Parlamento, cada Cámara con un color de piel.

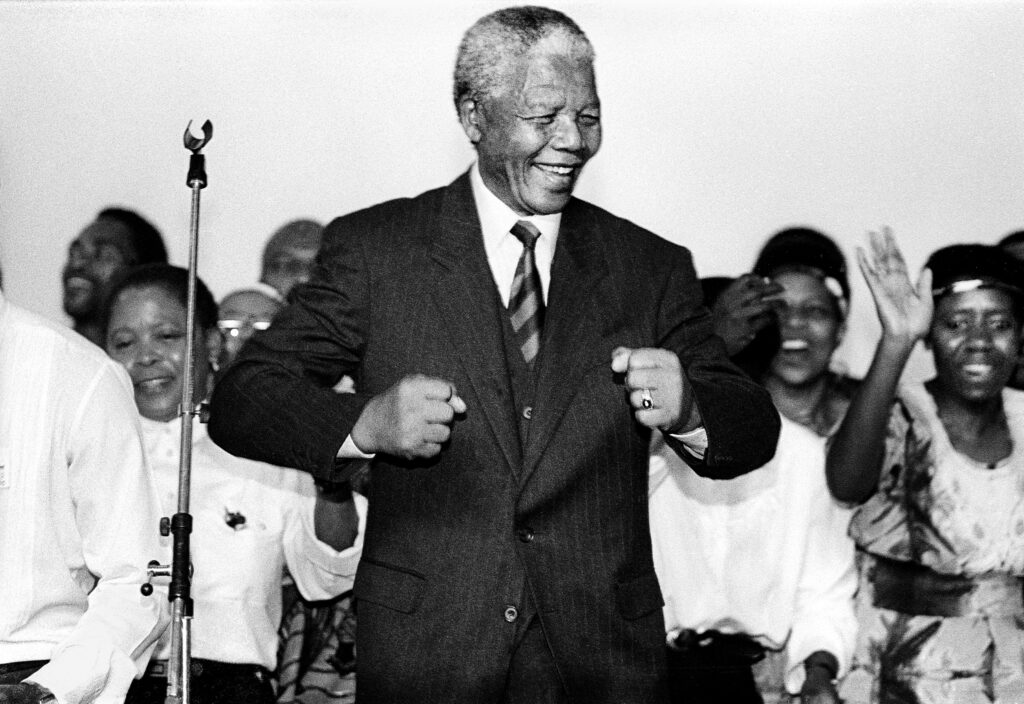

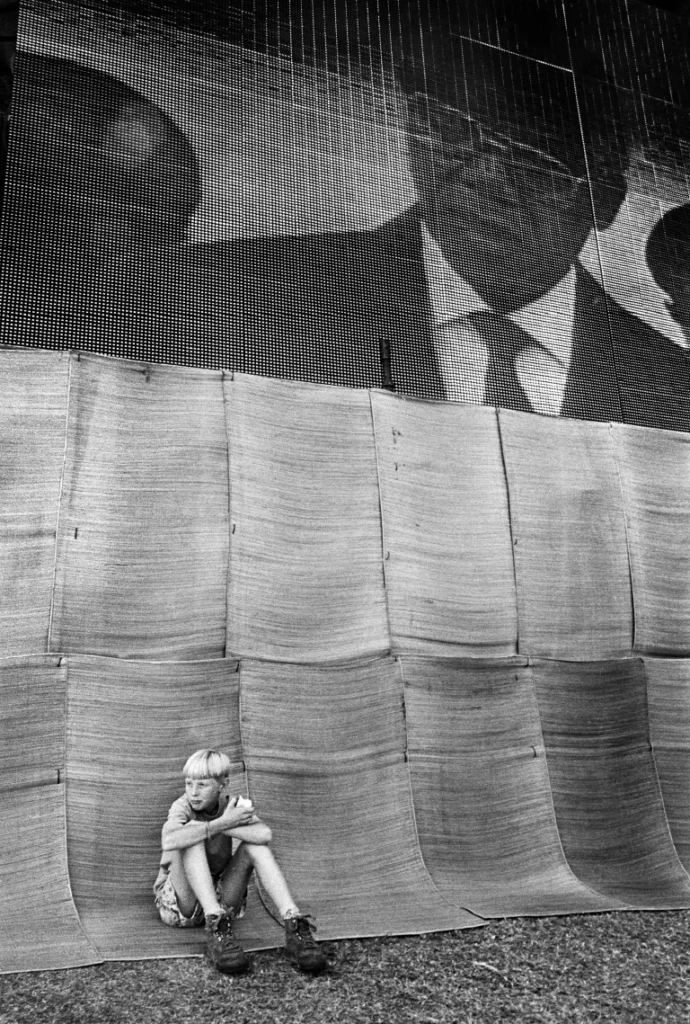

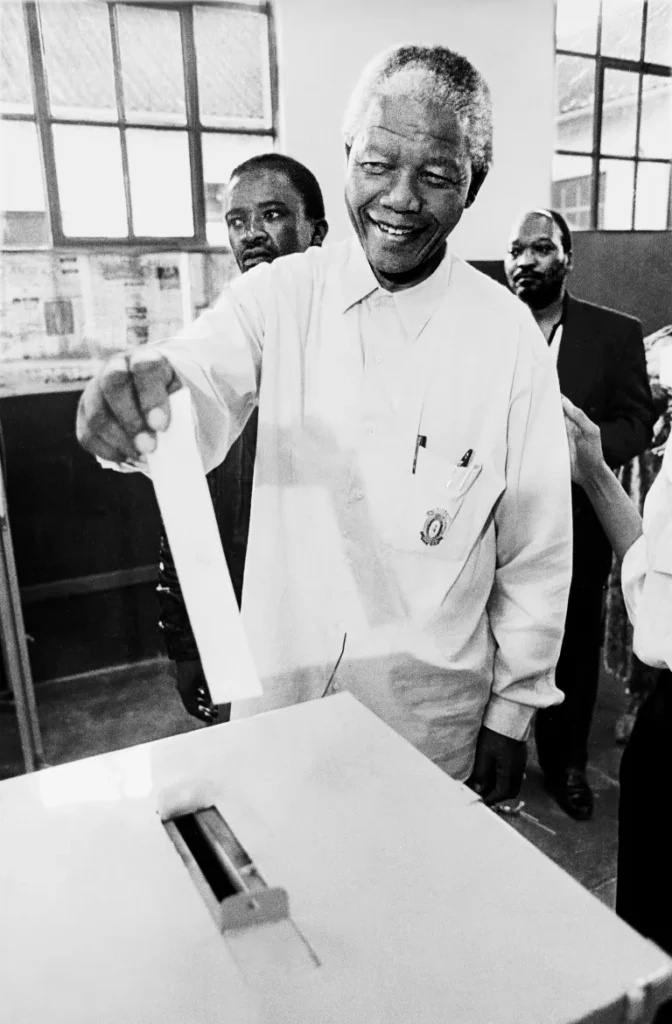

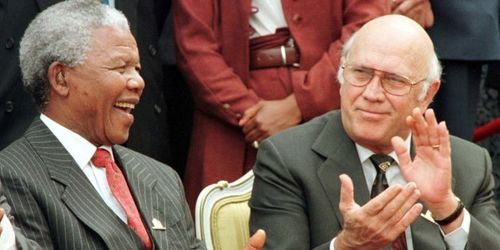

Que 26 millones -un 63% de la población- practique el no voto, habla de la profunda frustración con la democracia surgida hace 30 años, con la asunción de Nelson Mandela como primer presidente.

¿Cómo se pasó de la ilusión y el sueño de un país sin segregacionismo a esto?

Encuestas serias, como las publicadas por la Social Research Foundation, estimaban que el Congreso Nacional Africano, en el gobierno, quedaría por debajo del 50% de los votos. Horas antes del comienzo de la votación, el titular de esa organización, Frans Cronje, estimó que obtendría entre el 44% y el 46%, la peor elección en 30 años, y que eso abriría la puerta a formar una coalición. Las opciones que mencionó eran aliarse con un partido populista, el EFF – Economic Freedom Fighters, escisión surgida en 2013 del CNA. También se mencionó la posibilidad -irrisoria- de una coalición con el viejo poder blanco nucleado en DA, o con el partido que formó quien fuera presidente en la época del Mundial de las vuvuzelas, Jacob Zuma, un individuo corrupto cuyo partido se define con la sigla MK – uMkhonto Wesizwe, con un programa tribalista, misógino y de derecha.

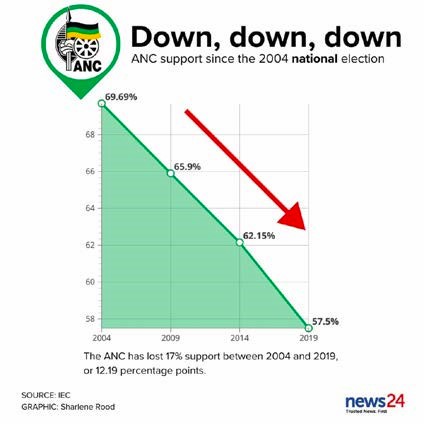

Finalmente, el colapso del partido ‘de Mandela’ fue mayor. El CNA obtuvo el 40,2% (contra el 62,15% que había logrado hace 10 años), seguido por la derecha tradicional blanca agrupada en el DA – Democratic Alliance, que logró el segundo puesto con el 21.8%, y la sorpresa fue que el expresidente ahora de derecha, Jacob Zuma, logró con su MK el 14.6%, postergando al cuarto lugar al populista EFF, con un 9,6%, y en el quinto lugar el partido Inkhata, con el 3,9%, viejo brazo armado de caciques y reyes tribales negros que utilizó extensamente el apartheid para quebrar las luchas revolucionarias hasta 1994.

No hace falta un análisis demasiado profundo para entender que la mayoría de los sudafricanos, en un país con el 41% de desocupación, ya no confía en la democracia prometida a inicios de los ‘90, y que quienes finalmente sí votaron, eligieron en esencia a todo el arco neoliberal, y/o de derecha.

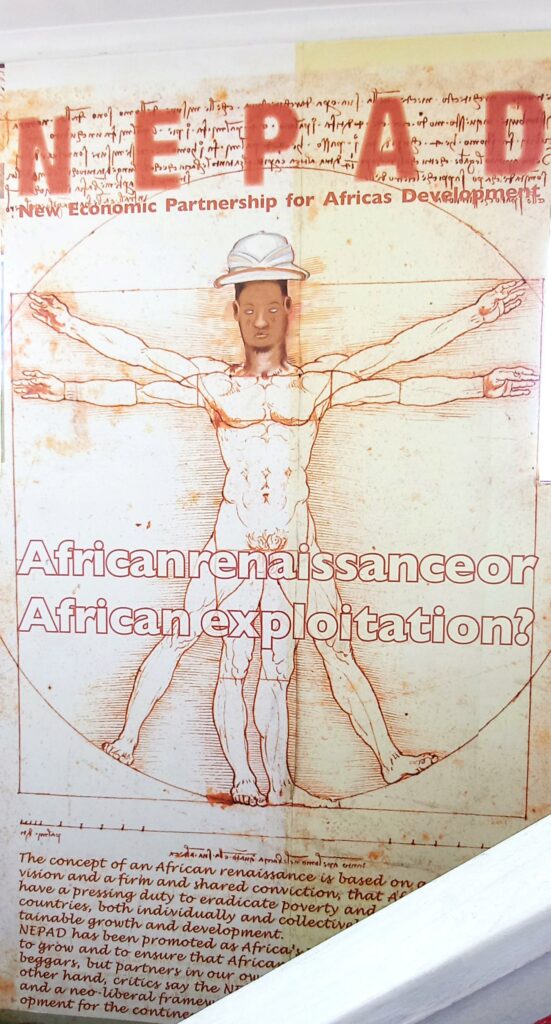

Sin embargo, aseverar que el partido de Mandela es el máximo administrador del neoliberalismo exige múltiples explicaciones.

Para eso viajamos a Sudáfrica, y este es el extenso informe-dossier de www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis, donde diversos especialistas y analistas quitan el velo al mito Mandela y sus sucesores. Saber duele, ignorar mata.

El investigador Dale Thomas McKinley es politólogo de la Universidad North Carolina, PhD in Political Science/African Studies, y director-militante del ILRIG en Sudáfrica. Aquí da algunas claves para analizar el arco político

“El rasgo que atraviesa a los partidos mayoritarios es la xenofobia. Algunos con diatribas llenas de odio y amenazas de violencia contra los ‘extranjeros’ como la Alianza Patriótica, o los argumentos económicos en gran medida falsos y mal orientados de ActionSA, los golpes en el pecho que exigen ‘seguridad’ y control de fronteras del DA, o la corrupción profundamente arraigada del sistema de inmigración, el cinismo y la mala gobernanza (bajo el paraguas de ‘la reforma política’) del ANC en el poder.

“Cada vez más partidos han asumido posiciones conservadoras, minimizando la destrucción ambiental y el cambio climático, o con la adopción de una política nacionalista e identitaria cada vez más cerrada, una mayor intolerancia hacia las disidencias y lo diferente. En paralelo, todos presentan un enfoque hipermercantilizado, competitivo, mezquino e individualista del desarrollo y la política económica. No es de extrañar que el núcleo de este discurso, de la propia política y de las prácticas de la derecha sean la mitificación del pasado, la manipulación de la «cultura», la (re)adopción del patriarcado y la misoginia.

Lo que tenemos es una commoditización del mundo político, organizacional, institucional, y con ello, relacional. Todo se compra, se vende o está en venta. El ethos, o sea, aquel espíritu de servicio público, de conciencia colectiva, de interés por una sociedad de mayor inclusión, se ha convertido en algo tan raro, como soñar con una carretera sin baches”.

¿Qué pasó, entonces, con la revolución en Sudáfrica?

En lo inmediato, en 2017, asumió Ramaphosa en reemplazo de Jacob Zuma. Prometió una transformación económica radical: reestructurar el Banco de la Reserva, implementar una reforma agraria profunda y redistribuir la riqueza y los ingresos en beneficio de la mayoría. El desempleo, la pobreza, la prestación de servicios públicos, incluidos salud, educación y vivienda, y el deterioro de la infraestructura pública han empeorado desde que Ramaphosa asumió el poder.

Sudáfrica en cifras

- Según el Censo Nacional de octubre 2022 el país tiene poco más de 62 millones de habitantes. 10 millones más que lo registrado en el Censo de 2011

- La mayoría de la población es negra -el 81,4%-, son mestizos o indios el 8,1%, y el 7,3% es blanca

- La tasa nacional de analfabetismo es del 6,9%, y en dos provincias (Mpumalanga y Limpopo) supera el 11%

- Agua potable tiene el 59,7% de las familias

- Si bien el idioma oficial es el inglés, las dos lenguas más habladas son el Zulú (24,4%) y el Xhosa (16,3%)

- La fuente de energía de los hogares es la electricidad (más del 90%)

- Es la primera economía de África, con un PIB de 375.000 millones de dólares

- El 1 % más rico de la población se apropia del 70 % de la riqueza total del país, mientras que el 60 % más pobre se queda con el 7 % del ingreso nacional.

- Es el mayor productor mundial de platino, cromo y manganeso, y está entre los máximos productores de titanio, oro, mineral de hierro, vanadio, cobalto, uranio, y diamantes.

- La xenofobia proclamada por algunos partidos se asienta en prejuicios o instrumentalización: sólo el 3% de los habitantes son extranjeros (en particular, de Zimbabwe, Mozambique y Lesotho).

- El 41% de la población activa está desempleada y el porcentaje es récord mundial entre los menores de 25 años: está desempleado el 68% de esa población

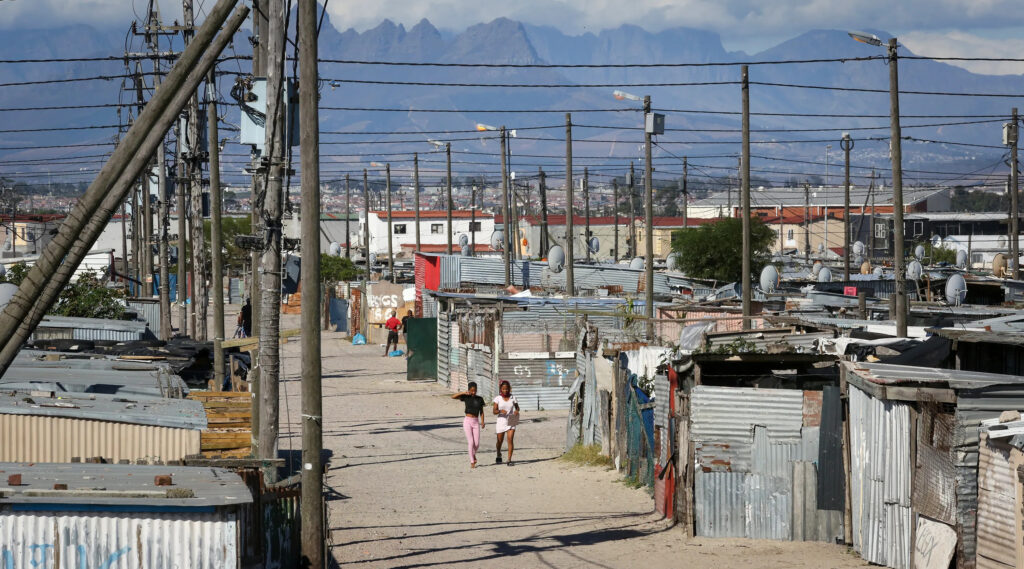

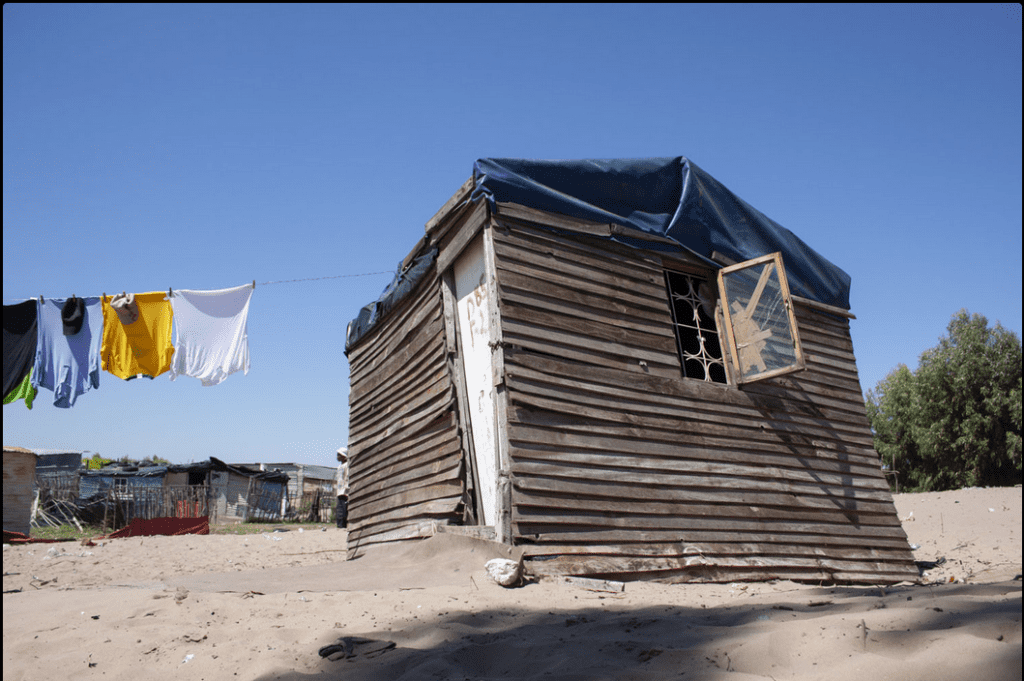

- Cuando asumió Mandela había un déficit de 1,5 millones de viviendas. En 2024 el déficit habitacional supera los 2,3 millones de viviendas, sin considerar que millones de sudafricanos viven en asentamientos de chapa y cartón considerados ‘vivienda’ en el Censo Nacional

- La injusticia social elevó la tasa de crímenes a 76 por cada 100.000 habitantes, la tercera más alta del mundo

UNA TRANSICIÓN QUE COMENZÓ BIEN ANTES DE QUE MANDELA ASUMIERA EL PODER

Leonard Gentle fue dirigente desde comienzos de los años ’80 del sindicato docente SADTU, ex secretario del COSATU y coordinador de negociación de convenio colectivo nacional. Integrante del International Project de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Manchester (Inglaterra) y exdirector del ILRIG, en Sudáfrica. Esto explica Lenny Gentle.

“Es importante comenzar por entender el carácter de lo que llamamos ‘transición’ y las fuerzas sociales en juego que la llevaron adelante. Para ello debemos desmontar una cantidad de mitos tanto del lenguaje mediático como de los círculos gubernamentales y políticos.

Se dice que:

- Esto comenzó en 1990 con la legalización del Congreso Nacional Africano – CNA, el Pan African Congress – PAC y otros, y la liberación de los presos políticos

- La transición se consiguió de forma relativamente pacífica

- Quienes critican el proceso por izquierda deben mostrar de qué otro modo, mejor, se podría haber avanzado ‘sin negociaciones’

- Para algunos, desde posiciones populistas de izquierda, como el EFF, hemos logrado el poder político pero el viejo orden se quedó con el poder económico

- La salida fue la transición hacia la democracia y el orden constitucional, que es visto como el más avanzado del mundo

- Desde el CNA y el Partido Comunista entienden que se ganaron las negociaciones constitucionales y que lo que persistió fue la necesidad de que las ONG y otras instituciones capaciten al pueblo sobre sus derechos y amplíen lo que se había ganado. Y que quedó para luchar con ‘resabios’ del pasado o que el viejo-orden-tarda-en-morir porque se resiste a la transformación.

Sin embargo, la transición en Sudáfrica tiene raíces que van más allá, hasta los años ’70, y muchas fuerzas sociales dieron forma a la historia del país y continúan haciéndolo. Lo que ocurre es que esa contestación tiene lugar bajo nuevas condiciones de acumulación capitalista mundial, en el neoliberalismo.

Esta combinación de lo viejo y lo nuevo, de la continuidad del monopolio capitalista blanco al servicio de un nuevo gobierno negro, de los problemas irresueltos del apartheid capitalista sudafricano con la nueva democracia neoliberal de Sudáfrica, es lo que da a las luchas actuales su carácter y determina las tareas para los militantes de hoy.

LAS RAÍCES DE LA TRANSICIÓN

La negociación que dio origen a la semi-democracia neoliberal que tenemos hoy fue producto de dos fuerzas sociales.

Por un lado, la clase dirigente que hizo un salto en el modo de acumulación: los monopolios que emergieron en el sector minero extendieron sus tentáculos en la manufactura y las finanzas, y propiciaron reformas acordes a ese salto. En un principio, esto significó nuevas formas de explotación de la fuerza de trabajo negra barata, establecida en el ámbito urbano. Pero luego, crecientemente, ampliaron sus ambiciones para sumarse al salto que hizo el gran capital financiero internacional, lo que dio en llamarse ‘valor para el accionista- shareholder value’, y el naciente orden global neoliberal en la década de 1980.

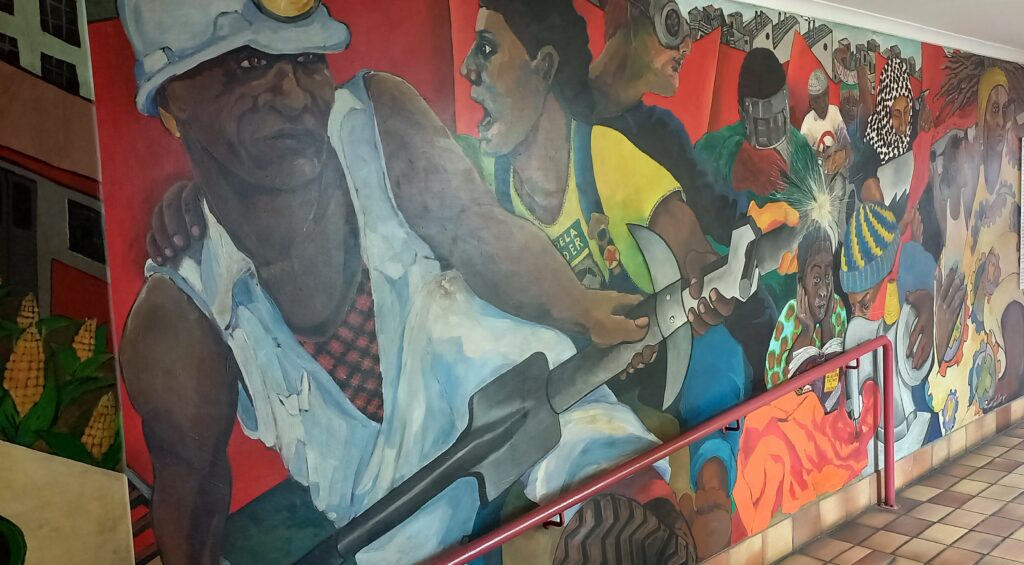

Desde el lado de la mayoría negra, una nueva clase obrera urbanizada, feminizada y concentrada emergió de ese mismo salto que se produjo en el orden capitalista de fines de los años 60 y los años 70, lo que catapultó desde 1973 a un movimiento de resistencia de masas centrado en las organizaciones de los trabajadores, en los townships urbanos y rurales, y la juventud.

Este último movimiento alcanzó niveles insurreccionales entre 1985 y 1987 e hizo insostenible un orden político exclusivamente blanco. Pero a la vez que la burguesía no podía mandar a través de los viejos mecanismos, el movimiento de masas no era lo suficientemente revolucionario para hacerse del poder, y en consecuencia hubo una transición de elite a través de un acuerdo negociado.

Sin embargo, desde inicios de los años ‘70 hasta 1987 y llegar a 1990, en los dos lados de la división de clases había un proceso de prueba, de experimentación, donde nada estaba dado de antemano.

Desde el lado del capital hay que recordar que durante todo el siglo XX el monopolio capitalista se basó en la supremacía blanca y el conjunto de las dinámicas y formaciones políticas racistas blancas, sean los asentamientos coloniales, la segregación, o el apartheid, de modo de obtener mano de obra negra barata que permitió mantener la tasa de beneficio. Saltar fuera del lager del poder blanco y la exclusión negra hacia algo nuevo, virgen y probablemente peligroso no era un sendero fácil. Y se experimentó. Sea los “verligte” Nat de los años de John Vorster, a las reformas que introdujo el régimen de P.W. Botha, incluyendo los ‘bantustantes independientes’ y el partido Inkatha, pasando por los proyectos como Urban Foundation, o el IDASA (Institute for Democratic Alternatives in South Africa), para acercar a los blancos a que dialoguen con los negros.

Toda esta experimentación combinó reformas como los Black Local Authority – BLA y la Constitución de 1983 con una mayor represión y violencia estatal.

Desde la vereda de la clase trabajadora negra, a diferencia de lo ocurrido en Brasil, Argentina o Gran Bretaña, el país no tuvo durante la mayor parte del siglo XX un movimiento de autoconciencia de clase, en parte porque en Sudáfrica hubo amplios sectores semi-proletarios hasta los años 50. Lo que sí hubo, desde los años de 1920 fue una emergente clase trabajadora negra que había tenido una corta experiencia de formaciones como el ICU – Industrial and Commercial Workers’ Union, y algunos sindicatos como el CNETU en los años ’40.

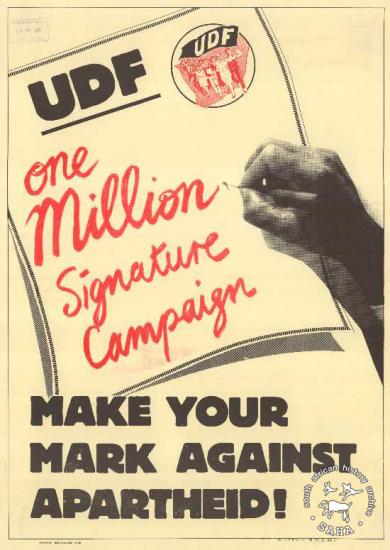

A nivel político, previo a esta maduración que se dio en los años 70 del siglo XX, la clase obrera negra solo había tenido la experiencia de ‘líderes tradicionales’ pre-capitalistas o formas de resistencia de héroes pequeñoburgueses como el Congreso Nacional Africano, y el Pan African Congress– PAC en los años 50. Por ello, el movimiento de masas en los años 70 también intentó alineamientos políticos, desde Black Consciousness al CNA de Mandela, pasando por el PAC y el Inkatha, hasta semillas de independencia política en el naciente movimiento laboral. Pero la mayor parte de la experimentación tomó la forma de vertientes de protesta dentro de las tres expresiones organizativas del movimiento insurreccional de los años ’80: COSATU, la UDF y los secundarios y terciarios del SRC – Student Representative Council.

Cada uno de estos sectores se caracterizaba por luchas políticas internas, como parte de la expresión entre corrientes que veían al Congreso Nacional Africano (en el exilio o preso en Robben Island) como los líderes naturales de la liberación nacional, y otros que buscaban mayor independencia y democracia, y a menudo hablaban de socialismo. Pero hasta fines de 1980 estas luchas siempre pusieron la unidad del movimiento por encima de las perspectivas políticas.

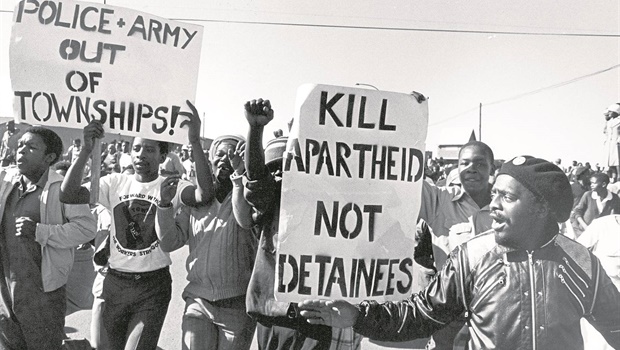

La divisoria de aguas fue 1987. Por un lado porque fue el máximo apogeo de la insurrección de masas, incluyendo dos años de boicot escolar, una oleada de huelgas, masivos ausentismos laborales en el Triángulo de Vaal, boicot a los buses y todos los intentos de hacer los townships ‘ingobernables’.

La respuesta del régimen fue quitarse el disfraz de las reformas y lanzar un Estado de Emergencia, prohibiendo la UDF, confinando al COSATU estrictamente a sus actividades sindicales, y aumentar la política criminal contra los activistas.

1987 también fue el momento inicial del neoliberalismo a nivel nacional: se dejaron de construir conjuntos habitacionales estatales, comenzó la venta de las viviendas sociales, la privatización de la siderúrgica nacional ISKOR, el quiebre y concesión comercial de la Dirección de Ferrocarriles y Puertos (que era el mayor empleador paraestatal y el que más trabajadores blancos y negros tenía en el país), así como la mercantilización de ESCOM (la empresa de electricidad ahora llamada Eskom – Electrical Supply Commission).

Y fue entonces, entre 1985 y 1987, cuando los securócratas del régimen del apartheid abrieron el diálogo con el CNA y con Nelson Mandela. Pero para ser un ‘interlocutor confiable’, el Congreso Nacional Africano tenía que tener la autoridad para mandar. Y eso requería una serie de procesos y pasos que se establecieron en 1987 y continúan hasta hoy, a saber:

- Los diplomáticos del CNA en el exilio tenían que prevalecer sobre quienes seguían propugnando algún tipo de “guerra del pueblo”

- El CNA tenía que establecer su autoridad sobre los miles de activistas y militantes que se consideraban a sí mismos ‘el CNA’, pero sobre todo, como la ‘fuerza moral’ más que como organización formal.

- Luego, el CNA tenía que capturar las organizaciones del movimiento de masas y las iniciativas independientes. En ambas instancias, se usó la romantizada autoridad del Freedom Charter, que era la idea de que el CNA era la ‘cabeza pensante’ y actuaba como un ‘gobierno paralelo’. El Partido Comunista de Sudáfrica (SACP), como el más disciplinado (y con recursos) sirvió fielmente a este proceso en lo que, de golpe, pasó a llamarse la “Tripartite Alliance”. Esto sucedió luego de que el SACP mismo disciplinara a sus cuadros ‘descarriados’ que abrazaban nociones como ‘capitalismo racial’ en vez de ser fieles a la ‘Revolución democrática nacional’.

- A comienzos de 1987, camino hacia 1990, los cuadros del Congreso Nacional Africano-Partido Comunista en COSATU y sus afiliados hicieron campaña para que COSATU adoptara la Freedom Charter (una vez que desde el PC se acusara a los socialistas independientes de ‘obreristas’). Campañas similares se llevaron a cabo entre los estudiantes terciarios del SRC y en las universidades, para que se adoptara la Carta y se autodefinieran como Congreso

- En aquellos lugares donde el movimiento ya tenía una autoridad moral consagrada, como en el SACOS- South African Council of Sport, movimiento no-racialista deportivo, la dirigencia del CNA lanzó un rival, el NSC, y básicamente destruyó el SACOS.

Nada de esto podría haber sido posible si la marea insurreccional persistía en el movimiento de resistencia popular en Sudáfrica, y eso es lo que hizo el CNA en 1987: iniciar la desmovilización del movimiento de masas. Con ella, el Congreso Nacional Africano tuvo la autoridad y la capacidad de llamar al orden a los activistas. Había activistas en los movimientos y organizaciones por todo el país y a una escala insurreccional, y había cuadros clandestinos del CNA que eran parte de los cuadros de base.

La distancia de las luchas de los exiliados del CNA podía verse en el CNA (y en su socio, el PC) que públicamente fueron contrarios al movimiento laboral post-1973 y a las SRC Soweto Schools en 1976”.

EL ESQUELETO DEL APARTHEID: BANTUSTANES/HOMELANDS Y TOWNSHIPS/GUETOS

Cuatro palabras clave para entender cómo funcionó el sistema del apartheid.

Para 1959 el gobierno segregacionista ideó una Ley de Promoción de Autogobierno Bantú. Apelaba, al menos de palabra, a una autonomía de las incontables tribus en Sudáfrica. En la práctica, quitaba derechos.

Se creaban así unos 10 territorios bantú, homelands (o bantustanes) que eran literalmente territorios designados para negros, y cada grupo étnico debía registrarse ahí. Cada etnia en un homeland, que sería ‘independiente’. En ese acto, serían ciudadanos de otro estado pero perderían la ciudadanía sudafricana y sus derechos, por ser extranjeros…

Este proceso resolvía, para el poder blanco segregacionista, todos los problemas al mismo tiempo, porque además los ‘independizaba’ bajo una figura democrática. En síntesis: toda la población negra tenía que inscribirse, o adscribir, al bantustán étnico correspondiente.

Luego, en 1970 se dictó la Ley de Ciudadanía de las Patrias Bantú, y a partir de ella a esos habitantes ‘extranjeros’ se les retiró la nacionalidad sudafricana. Por cierto, el Estado del apartheid tenía bien claro que esos estados -de los que finalmente se formaron solo 5- eran inviables. Telefonía, electricidad, servicio de agua, todo, dependía de los funcionarios blancos sudafricanos. Pero además, la infraestructura como para ser estados independientes nunca fue ni creada ni financiada. Tal vez un anticipo de lo que las políticas neoliberales iban a establecer luego como norma, es decir, transferir a las provincias la educación, la salud, la seguridad, la justicia, pero sin el presupuesto para que esa ‘autonomía’ o ‘federalismo’ pudiera ponerse en marcha. Pretoria no había puesto una moneda para que esos bantustanes tuvieran hospitales, trenes, carreteras, aeropuertos, etc.

Esa política de apartheid tenía otro ingrediente. Los bantustanes étnicos no eran contiguos, y esa discontinuidad territorial mostraba que cada uno de ellos podía estar dividido en hasta 10 fragmentos inconexos, lo que hacía aún más inviable que fueran, desde ninguna perspectiva, un estado.

Los homelands cumplían, en resumen, una función definida. Arrinconar a la masa poblacional negra pobre, pero en proximidades de centros mineros o haciendas agrícolas para acceder al trabajo ‘a demanda’ de lo que el capital requería.

Esa misma dinámica es la que estructuró los townships, una réplica de los bantustantes pero en el ámbito urbano. También, excluyentemente para los negros, y con mano de obra a demanda de lo que la ciudad (comercio, industria, servicio doméstico) requiriera. Sin embargo, a diferencia de los bantustantes, los townships, o guetos, o villas-miseria, no fueron una estructura impulsada por el estado blanco segregacionista, sino un espacio donde la población negra se establecían de la forma más precaria imaginable. La creciente ola de protestas y luchas de la masa de trabajadores negros próximos a la ciudad ‘blanca’ fue considerado un peligro, y obligó al poder del apartheid a construir algún tipo de viviendas o barracones por donde pudiera ingresar la policía y ejercer control. Estos guetos o townships se situaron desde ese momento mucho más lejos de las ciudades ‘blancas’, y como todo otro gueto que se precie de tal, estaba rodeado por alambradas. Más adelante, entenderemos mejor la rebelión en los townships.

EL ROL DE CADA ORGANIZACIÓN: UN RECORRIDO HISTÓRICO Y ACTUAL

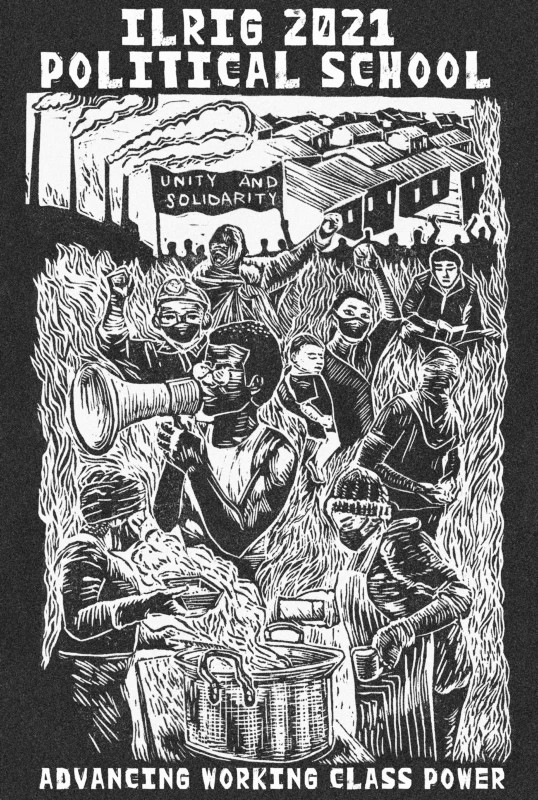

Shawn Hatting trabaja como Investigador y profesor del International Labour Research and Information Group (ILRIG) en Sudáfrica. En Ciudad del Cabo, responde detalladamente a cada pregunta de www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis

-Además del Congreso Nacional Africano y del Partido Comunista, que otros partidos y organizaciones tenían una presencia fuerte en los años 70, 80 y 90, antes de las elecciones de 1994. ¿En qué medida cambiaron en la primera década de gobierno de Nelson Mandela?

Además del CNA y el PC de Sudáfrica, entre los años 1970 y 1990 existieron diversas corrientes políticas. En particular, a principios de la década de 1970 existió el Black Consciousness Movement (Movimiento de Conciencia Negra), en el que Steve Biko y otros desempeñaron un papel destacado. Este movimiento se nutría en especial del ámbito de estudiantes universitarios y de secundaria y, obviamente, desempeñó un papel destacado en el levantamiento de Soweto de 1976, cuando el Estado del apartheid intentó introducir el afrikaans como lengua obligatoria en la enseñanza. Esto se amplió a la impugnación de la “Educación Bantú” de baja calidad, que el segregacionismo dirigía hacia la clase trabajadora negra en general, y cuyo objetivo era ‘educar’ para obtener mano de obra. Así que el alzamiento fue por democracia, y desafiando el apartheid en general.

Los grupos que surgieron de Black Consciousness Movement fueron: la Black People’s Convention (BPC), la South African Students Organisation (SASO), el Movimiento de Estudiantes Sudafricanos (SASM), el sindicato Black Allied Workers Union de Trabajadores (SASM), y los Programas Comunitarios Negros (BCP – Black Community Programmes).

Sin embargo, el movimiento de la Conciencia Negra entró en un dramático declive a finales de la década de 1970. En parte porque las organizaciones vinculadas sufrieron una fuerte represión del Estado del apartheid. Esto incluyó la proscripción, el encarcelamiento y asesinato de activistas (incluido su máximo referente, Steve Biko). Esto arrasó al movimiento dentro de Sudáfrica y obligó a muchos militantes a exiliarse. Las únicas organizaciones activas fuera de Sudáfrica eran el Congreso Nacional Africano/Partido Comunista de Sudáfrica y el PAC (Pan African Congress). Las más fuertes eran el CNA/PC, y los activistas de Black Consciousness se integraron principalmente en estas dos organizaciones y se fusionaron esencialmente con el CNA en el exilio o fueron ganados por las posiciones del CNA/PC.

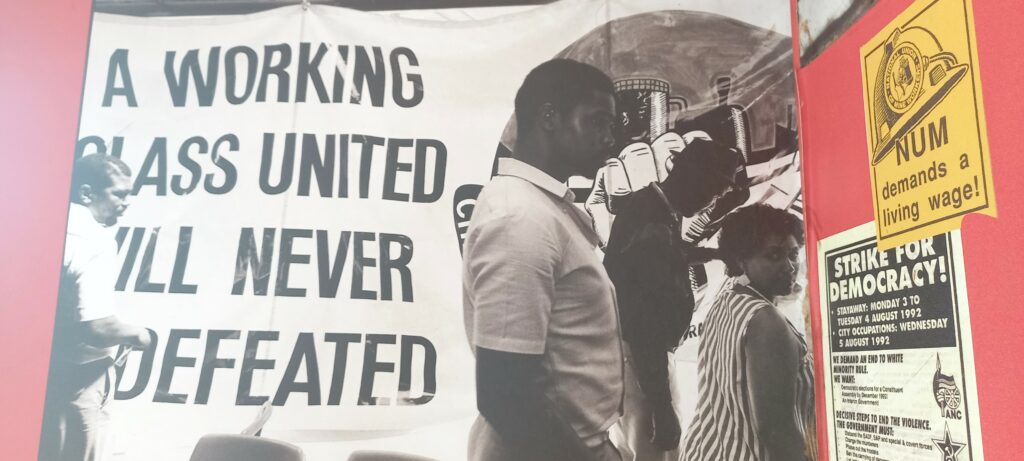

Otro movimiento importante fueron los nuevos sindicatos que surgieron en la década de 1970, que se basaban en la democracia participativa y el control obrero, donde las bases podían controlar y dirigir sus sindicatos. Estos sindicatos terminaron formando la Federación Sudafricana de Sindicatos (FOSATU – Federations of South Africa Trade Unions).

Los orígenes de estos nuevos sindicatos se remontan a las feroces huelgas que comenzaron en Durban en 1973 y que se extendieron por todo el país hasta involucrar a más de 90 000 trabajadores negros. Esta lucha dio lugar a la creación de nuevas organizaciones de trabajadores, sindicatos y de apoyo, para organizar a los trabajadores negros.

En esa instancia, de las huelgas, surgieron en 1973 el Metal Allied Workers Union (MAWU), el Chemical Workers Industrial (CWIU) y el Sindicato General de Trabajadores del Transporte (TGWU – Transport and General Workers Union), que se unieron en el Consejo Asesor de Coordinación Sindical (TUACC- Trade Union Advisory Coordinating Council).

Este grupo de sindicatos promovió estructuras democráticas para garantizar la resistencia de la organización y la responsabilidad de los dirigentes. En estos sindicatos se cuestionó el modo en que se les había dejado de lado en otros países africanos tras la independencia, y se mostraron escépticos a la hora de formar alianzas con los partidos políticos, incluido el CNA y el PC. Para estos sindicatos era importante que los trabajadores pudieran controlar sus propios sindicatos a través de estructuras democráticas centradas en los delegados sindicales, con mandato surgido desde los trabajadores de base.

En abril de 1979, estos sindicatos, junto con algunos sindicatos independientes (también fuera de la influencia del CNA/PC) formaron una federación, la FOSATU.

FOSATU era la mayor organización nacional de trabajadores negros de la época y creció rápidamente, y expandió la práctica del control obrero, una política distintiva, a veces denominada «obrerismo».

Los obreristas promovían un socialismo que era crítico con el Congreso Nacional Africano de Mandela y con el estalinismo del PC. Este socialismo pretendía desafiar el apartheid y el capitalismo al mismo tiempo, en lugar de adoptar la teoría de las dos etapas que sostenían el CNA y el Partido Comunista sudafricano. O sea, el FOSATU luchaba por acabar con el apartheid y el capitalismo, mientras que el CNA/PC quería en primer lugar una revolución democrática nacional -en la que se estructuraría una burguesía negra, que sería aliada-, y luego avanzar al socialismo en una fase posterior indefinida.

Los obreristas de la Federación Sudafricana de Sindicatos – FOSATU también consideraban que tener sindicatos fuertes y autónomos era vital para construir una contracultura que incluyera luchas barriales, cooperativas y medios de comunicación socialistas. Y también, que los sindicatos podían explotar las contradicciones inherentes a las reformas gubernamentales, y utilizar las ventanas democráticas en beneficio de los trabajadores sin ser cooptados por el Estado del apartheid, a condición de que sus organizaciones fueran fuertes y estuvieran dirigidas por trabajadores.

Un aspecto clave del enfoque de control obrero de FOSATU era también el no racialismo, que lo diferenció de los sindicatos/organizaciones que integraban Black Consciousness (Conciencia Negra) que promovían el liderazgo «negro» (en contraposición a FOSATU, que sostenía que los líderes fueran ni más ni menos que ‘trabajadores’). Fue con ese no racialismo que la FOSATU luchó contra el apartheid y el racismo. El objetivo era unir trabajadores de todas las razas, especialmente africanos, de color e indios. La FOSATU también decidió que sería independiente de todos los partidos políticos, incluidos el ANC y el Partido Comunista.

La idea era garantizar el control de los sindicatos por los trabajadores frente al control de los partidos políticos y los políticos sobre los sindicatos. Y tuvo éxito en muchos aspectos. Los sindicatos bajo su paraguas se expandieron y aumentaron el número de afiliados, y también desempeñaron un papel clave en mejorar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores negros. En 1985, la FOSATU fue la organización clave en la creación del Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU – Congress of South African Trade Unions), que en el momento de su creación contaba con 462.359 afiliados.

Sin embargo, el obrerismo fue derrotado una vez que FOSATU formó el COSATU con otros sindicatos, como el Sindicato Nacional de Mineros (NUM – National Union of Mineworkers). Muchos de los sindicatos con los que FOSATU se fusionó en el COSATU estaban influenciados por Conciencia Negra – Black Consciousness o por el Congreso Nacional Africano.

Asimismo, el CNA y el PC desarrollaron a mediados de los años ochenta una estrategia para hacerse con el control del COSATU, ya fuera ganándose a sus dirigentes o infiltrándose en la organización.

De este modo, el COSATU adoptó la Freedmon Charter / Carta de la Libertad a fines de los años ’80, y se alineó formalmente con el CNA/ PC de Sudáfrica. Para comienzos de los años 90, el control obrero había terminado y lo sustituyó el estilo de liderazgo verticalista del partido de Mandela y del PC. Con ello, los sindicatos se volvieron más burocráticos, y el poder lo ostentaba la Comisión Ejecutiva de los sindicatos. Además, los líderes sindicales empezaron a utilizar sus cargos en los sindicatos para hacer carrera política en el CNA, sobre todo a medida que se acercaba 1994. El objetivo pasó a ser llevar al Congreso Nacional Africano al poder estatal con la esperanza de que los políticos del partido lograran la liberación a través del Estado.

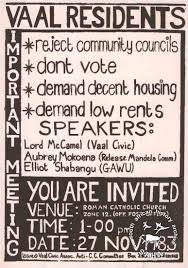

En la década de 1980, también empezaron a surgir muchas organizaciones comunitarias en los townships de la clase trabajadora negra de Sudáfrica. Esto ocurrió en particular en 1984, cuando el Estado intentó reformar el sistema de segregación racial – apartheid, al implementar el sistema tri-cameral. Esto implicaba reformar el Parlamento que hasta ese momento era exclusivo de los blancos. En este esquema, los blancos votarían por una Cámara Alta del parlamento (y mantendrían el poder real), y los indios y los de color también tendrían derecho a votar para dos Cámaras Bajas que se ocuparían de asuntos «indios» y «de color».

Al mismo tiempo, el Estado del apartheid intentó establecer Autoridades Locales Negras (BLA – Black Local Authorities) en los municipios segregados, para que los gestionaran. Para ello, el Estado del apartheid nombraría concejales negros, y los fondos para gestionar los townships se recaudarían por dos vías: aumentando el precio del alquiler de las viviendas populares construidas para los negros, y de la venta de cerveza en las cervecerías estatales de los municipios. En esencia, el objetivo era que el funcionamiento de los municipios no costara nada a los capitalistas, ni al electorado blanco, y tampoco al Estado.

Así que cuando se establecieron los consejos comunales o BLA, el valor de la renta de las viviendas de la clase obrera negra, subieron.

En respuesta, la clase obrera negra se alzó en la zona de Vaal, en la actual provincia de Gauteng. El levantamiento pronto se extendió y la gente empezó a crear comités callejeros, asambleas, en contra de los Black Local Authorities y los concejales designados por el Estado del apartheid. Eran tan poderosos que el pueblo inició el autogobierno en algunos de los townships a través de comités de base que se ocuparon de la educación, los servicios, la seguridad pública e incluso de impartir justicia directa. Consecuentemente, el estado del apartheid fue barrido de esos municipios, a tal punto que algunos de ellos se convirtieron en territorio infranqueable para la policía e incluso para el ejército. Entre 1984 y 1987 surgió de esas propias asambleas y comités de calle la perspectiva de que ellos podrían ser las estructuras que el pueblo podría usar para gobernar Sudáfrica cuando el apartheid y el capitalismo fueran derrocados. A esto se lo conoció como People’s Power.

Al mismo tiempo, se formó el Frente Democrático Unido (FDU, UDF en inglés), que reunía a los comités de calle, las organizaciones comunitarias, iglesias y ONG antiapartheid para desafiar al apartheid. El CNA era una fuerza moral dentro del UDF, pero este Frente Democrático iba más allá del partido del Congreso Nacional Africano y quería reemplazar el apartheid por un sistema de democracia participativa, como el Poder Popular (People’s Power).

A finales de los años ochenta y principios de los noventa, el Estado trató de aplastar a los comités de calle mediante la violencia y el uso del Partido de la Libertad Inkhata (IFP), que tenía una milicia parapolicial y era aliado del poder segregacionista. La represión en esos años dejó varios miles de muertos.

Con la legalización del CNA, su cúpula quiso llegar al poder del Estado mediante un acuerdo negociado. Para ello, tuvieron que negociar -con el Estado del apartheid y el Partido Nacional que gobernaba- la desmovilización de los elementos más revolucionarios de los comités y asambleas de calle (pero también del COSATU).

Para lograrlo, el partido de Mandela disolvió el Frente Democrático Unido – UDF a principios de la década de 1990 (el cual controlaba junto con el Partido Comunista en su rol de fuerza moral y como cara visible de su liderazgo). Y en consonancia, pidió que se disolvieran las comunas populares, las asambleas, y poner la revolución en suspenso: que el pueblo confiara en el CNA para negociar un futuro mejor, que iba a haber una Sudáfrica más igualitaria cuando el CNA estuviera en el poder. En la práctica, muchos de los dirigentes del partido del Congreso Nacional Africano ya eran neoliberales y habían forjado estrechos vínculos con algunos capitalistas sudafricanos.

Así que en el período previo a las míticas elecciones de 1994, desgraciadamente, los comités y asambleas se disolvieron, la clase obrera votó mayoritariamente por el CNA, pero perdió un brazo de su poderío cuando los comités de base se disolvieron. El legado es que, desde el punto de vista organizativo, político e ideológico ese quiebre debilitó desde entonces a la clase obrera sudafricana.

-COSATU era y tal vez sigue siendo el mayor sindicato. ¿Hubo otros, hay otros? ¿qué roles tuvieron antes y después de las privatizaciones de la década del ’90?

COSATU sigue siendo el mayor sindicato, pero es una sombra de lo que fue. Al igual que los comités de calle/base, el poder del COSATU y de los trabajadores también fue erosionado por la dirección del CNA en el período previo a las elecciones de 1994.

A principios de los noventa, la mayoría de los dirigentes del COSATU se habían pasado al partido en el poder, y habían desempeñado un papel clave en la derrota de los socialistas más «obreristas» del COSATU en esa década. ¿Qué postulaban los obreristas? Que los trabajadores no debían alinearse con el partido del Congreso Nacional Africano, que debían luchar contra el capitalismo, que los sindicatos debían seguir bajo control de los trabajadores y no burocratizarse, y algunos incluso querían un partido obrero fuera de la influencia del CNA. Sin embargo a fines de la década de 1990 los elementos más radicales y revolucionarios habían sido derrotados por la facción alineada con el poder estatal dentro del Congress of South African Trade Unions – COSATU. Muchos fueron expulsados o marginados.

En las elecciones de 1994, el partido de Mandela prometió escaños parlamentarios a los altos cargos del COSATU, y de hecho muchos de los líderes sindicales usaron su posición para obtener una banca. Este éxodo de dirigentes también ayudó a debilitarlo.

Vinculado a esto, algunos de los líderes del COSATU (como el ahora presidente Ramaphosa) utilizaron las sociedades de inversión del COSATU, que eran y son sociedades que usan el dinero de los trabajadores para especular en el mercado de valores, para aumentar el capital y comprar empresas (como parte del Black Economic Empowerment) y así, los sindicalistas se convirtieron en capitalistas.

En el período previo a las elecciones de 1994, el COSATU formuló una propuesta de política económica socialdemócrata, denominada «Reconstrucción y Desarrollo de la economía» (Reconstruction and Development – RDP) que el CNA adoptó como parte de su programa electoral antes de las primeras elecciones democráticas. Sin embargo, una vez en el poder, abandonó los elementos socialdemócratas del programa y abrazó el neoliberalismo. A pesar de ello, el COSATU permaneció (y mantiene) su alianza con el CNA. Una alianza con un partido y un gobierno neoliberal desde 1994, solo puede conducir al debilitamiento del COSATU. Desde 1994 la dirección del COSATU también aceptó la idea de un pacto social entre el trabajo, el gobierno y el capital.

De ahí surgieron instituciones de diálogo social en torno a las políticas económicas y laborales, como el NEDLAC (National Economic Development and Labour Council). COSATU pasó a formar parte de instituciones como el NEDLAC y esto lo burocratizó aún más, ya que se contrató a especialistas, no elegidos internamente -y adquirieron mayor poder- para representar a COSATU en la NEDLAC. Eran expertos en el análisis de políticas, pero no en la construcción del poder de la clase obrera. Sin embargo, en el National Economic Development and Labour Council, las grandes empresas y el Estado están en contra de la organización obrera, el COSATU, por lo que su poder es inclusive más que limitado en el NEDLAC.

Además, muchos sindicatos del COSATU tienen ahora ramas de inversión, lo que ha sido una batalla al interior de la organización. Los obreristas habían argumentado que las cuotas sindicales debían usarse para crear cooperativas de trabajadores, pero como parte de su derrota, esto se perdió. La otra facción, la dominante, quería utilizar los aportes de los trabajadores para crear sociedades de inversión y especular con la propiedad y la bolsa para, supuestamente, acumular reservas. Ganaron, y muchos sindicatos del COSATU tienen ahora ramas de inversión. Esto ha dado lugar a una gran competencia para convertirse en Secretarios Generales de los sindicatos que tienen ramas de inversión, ya que por el cargo sindical pasan a ser miembros del Directorio de estas sociedades de inversión. En relación con esto, los recursos de las ramas de inversión se han utilizado para crear redes clientelares en los sindicatos y ganar votos en los congresos.

Los delegados sindicales del COSATU también han sido ampliamente cooptados por las empresas. Algunos sindicatos llegaron a acuerdos con las grandes empresas para que los delegados sindicales sean remunerados por las empresas, y ser delegados permanentes, con el argumento de que si dejan de ser delegados de base tendrán más tiempo para hacer trabajo sindical. Sin embargo, las empresas usaron esto para cooptarlos. Entre los beneficios que les concedieron está la entrega de autos…y entonces surgió la competencia en los sindicatos por convertirse en delegados sindicales, hasta el punto de que hubo asesinatos de rivales.

En tanto, como a los delegados sindicales los pagan las empresas, suelen transigir rápidamente y algunos terminan siendo un apéndice del Departamento de Recursos Humanos de la patronal.

Todo esto ha debilitado al COSATU y algunos trabajadores ahora sólo se afilian a los sindicatos como una especie de póliza de seguro, por la que si son despedidos el sindicato puede representarlos.

En 2012, muchos trabajadores del sector minero habían perdido la fe en el COSATU y en su sindicato afiliado, el National Union of Mineworkers (NUM). Entre 2012 y 2013 se produjeron varias huelgas en la rama sindical minera del platino, durante las cuales los trabajadores rompieron con el NUM y el COSATU y crearon sus propias asambleas de trabajadores. Muchos de estos trabajadores eran contratados y su reivindicación era un salario mensual de 12 500 rands. El sindicato minero y COSATU se pusieron del lado del Estado y de las corporaciones mineras, alineados con el CNA en el gobierno, y condenaron duramente las huelgas de los trabajadores. Más de 100.000 trabajadores abandonaron el NUM y el COSATU.

MARIKANA

La masacre de Marikana también formó parte de la oleada huelguística en la que el Estado, a instancias de uno de los miembros del Consejo de Lonmin, actual Presidente de Sudáfrica y ex Secretario General del NUM, Cyril Ramaphosa- mató a 38 trabajadores en huelga, para quebrarla.

Esto también provocó, más tarde, una escisión en el COSATU, que llevó al sindicato minero de Sudáfrica, NUMSA y al de la alimentación, FAWU, a abandonar la Federación. Ambos sindicatos repudiaron que COSATU apoyara al Estado y a la patronal durante la huelga, pero también rompieron con COSATU por su continuo apoyo al Congreso Nacional Africano.

Las masivas reuniones y asambleas de trabajadores que definieron las huelgas generales de 2012 se basaban en una forma de democracia directa y potencialmente podían extender las luchas obreras por todo Sudáfrica. Pero se enfrentaron a una violencia extrema a manos del Estado. Sólo en Marikana, 1.000 soldados fueron estacionados en la zona después de la masacre.

Al mismo tiempo, las empresas se negaron a reconocer a los comités de trabajadores de empresa. Su posición era que, para ser para ser reconocidos, debían registrarse como sindicatos o los trabajadores tenían que volver a afiliarse a los sindicatos para poder negociar o ser reconocidos formalmente.

El Sindicato Asociación de la Construcción Minera (AMCU – Association and Mining Construction Union), una antigua escisión del COSATU- había ofrecido su solidaridad a los trabajadores de Marikana y, debido a la presión de la patronal y del Estado, los trabajadores eligieron unirse al AMCU para ser reconocidos. Shockeados por la respuesta del Estado y cuando terminaron la extensa huelga, se refugiaron en ese sindicato, que pasó de 60 mil miembros antes de Marikana a 150 mil afiliados en el año 2014. Respectivamente, el NUM disminuyó de 300.000 a 185.000 afiliados tras las huelgas de 2012.

Hubo algunos intentos para mantener las asambleas/comités de trabajadores, pero estos perdieron tracción a medida que AMCU ganaba impulso en 2013. La realidad es que la AMCU no es diferente del NUM. Es un sindicato burocrático que ha tenido el mismo líder desde que se fundó casi 20 años atrás, y cuyos miembros han manifestado en varias oportunidades la falta de democracia interna.

En 2013, parecía que las experiencias de democracia directa entre los trabajadores habían terminado. Y sin embargo, en el corazón industrial de Sudáfrica, Johannesburgo, surgieron nuevas luchas. Muy pronto empezaron a organizarse al margen de los sindicatos, y con la ayuda de la Oficina de Asesoramiento a Trabajadores Eventuales (CWAO – Casual Workers Advice Office), se galvanizaron en el Foro de Trabajadores de Simunye (SWF) en 2015.

El SWF está formado por trabajadores contratados, subcontratados e intermediarios laborales y funciona a través de asambleas. El Foro SWF ha adoptado un Estatuto que, en cierto modo, se hace eco del sentimiento de la militancia y la política de los trabajadores sudafricanos de los años 70 y principios de los 80. Establece en el Estatuto “El objetivo del Foro de Trabajadores de Simunye es construir la unidad y la solidaridad entre los trabajadores de todos los lugares de trabajo. Es una organización democrática que valora la apertura, la responsabilidad, el respeto, estudio/educación y la vida cultural, y que rechaza el racismo y el sexismo”.

En la década de 1990 y principios de los años 2000, con el COSATU en declive, y cuando se intentó privatizar y mercantilizar los servicios públicos, las viviendas para la clase trabajadora y las empresas estatales, surgieron fuertes movimientos. Se oponían tanto al Congreso Nacional Africano como a sus aliados, el COSATU y el Partido Comunista de Sudáfrica.

Entre ellos, el Foro Anti Privatización (APF), fundado en 1999. En su momento más álgido, 36 municipios formaban parte del Foro y resistieron los cortes de agua, la privatización del agua, los cortes de electricidad, la privatización de la empresa de energía y los desalojos. La democracia directa era una parte importante del APF.

En Ciudad del Cabo surgió al mismo tiempo otro movimiento, la Anti-Eviction Campaign (AEC) para resistir a los desahucios que se producían en los municipios por la falta de pago de los préstamos o por no pagar el agua y la electricidad. También se movilizaron para ocupar terrenos para construir viviendas.

Sin embargo, en la década de 2010, tanto el APF – Foro Anti Privatización como la AEC – Anti-Eviction Campaign se desvanecieron, por diversas razones. Algunas externas, como la represión estatal y el ascenso de Jacob Zuma a la presidencia, que atrajo a algunos de esos activistas al Congreso Nacional Africano, y otros, más tarde, se convirtieron en miembros del partido Economic Freedom Fighters (EFF – Luchadores por la Libertad Económica, una escisión populista del CNA). En cuanto a los problemas internos, hubo casos de corrupción, pero también existía el problema de que la mayoría de los miembros del Foro y de la Campaña anti Desalojo – Anti-Eviction Campaign, estaban desempleados, por lo que el acceso a los recursos siempre fue un problema.

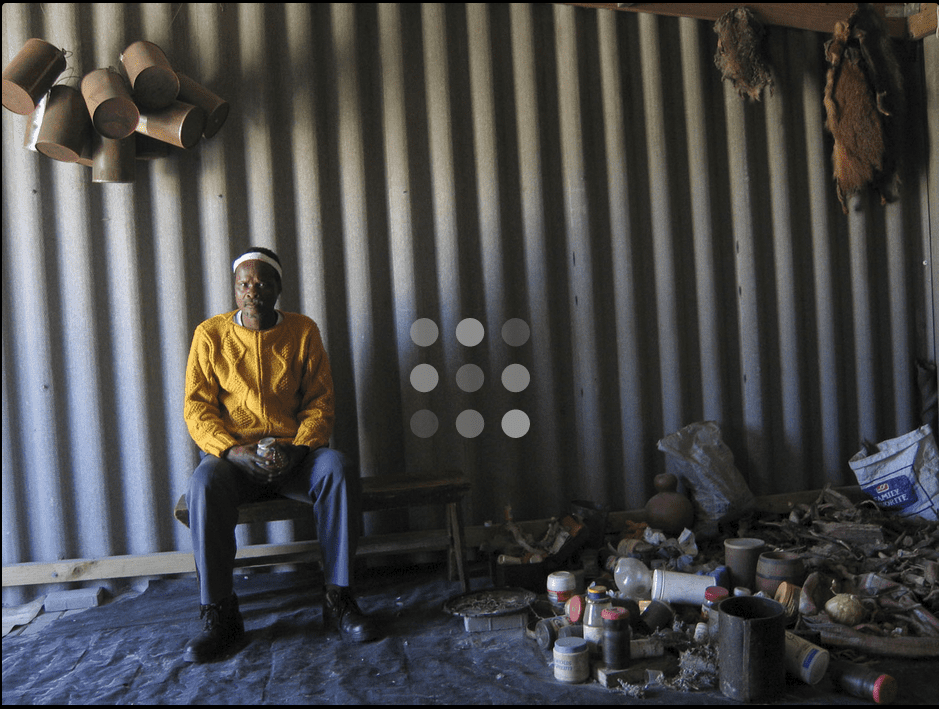

Otro movimiento que surgió a principios de la década de 2000 es Abahlali base Mjondolo – AbM que sigue en marcha y creciendo. Lucha por el acceso a la tierra para construir viviendas, contra los desahucios y contra la mercantilización de servicios básicos por parte del Estado. Es declaradamente una organización socialista. Se basa en asambleas en múltiples comunidades de Kwazulu-Natal y Gauteng. Cada mes celebra también una asamblea general de más de 500 delegados de estas comunidades.

En la actualidad, el movimiento AbM cuenta con más de 120 000 afiliados. AbM también ha intentado construir comunas para cultivar alimentos y satisfacer las necesidades de sus miembros. Una de las más conocidas es la comuna eKannana. Por otra parte, AbM también tiene vínculos internacionales con movimientos como el de los Sin Tierra de Brasil.

El Movimiento AbM – Abahlali base Mjondolo se ha enfrentado a una dura represión por parte del Estado y varios miembros han sido asesinados por el poder estatal.

Más recientemente, también han surgido nuevos movimientos en Ciudad del Cabo. Housing Assembly (Asamblea de la Vivienda) es uno de ellos. Lucha por tierra para viviendas y contra los desalojos de los asentamientos informales. Otro es Reclaim the City, que ha ocupado edificios en desuso cerca del centro de la ciudad para construir viviendas.

Una de las ocupaciones es la Cissie Gool House. El edificio que se convirtió en Cissie Gool House fue ocupado en 2017. Se trataba de un hospital en desuso que iba a terminar en manos de desarrolladores inmobiliarios de viviendas de lujo.

Activistas sin techo ocuparon el edificio para habitarlo, y la ocupación creció. En la actualidad viven unas 1.500 personas en esta ocupación de la Cissie Gool House.

Cada consultorio y cada sala del hospital fue convertido en un apartamento, con lugares privados y lugares comunes, incluidos los cuidados y juegos infantiles. Cada piso/zona de la ocupación elige a un monitor que actúa como su delegado. Los monitores se reúnen semanalmente para garantizar la coordinación de la ocupación, su funcionamiento y abordar cualquier problema que puedan surgir, como la violencia de género, el consumo de drogas y delitos menores.

Los monitores se reúnen todos los martes y, si es necesario, celebran reuniones disciplinarias los viernes. La ocupación también hace reuniones generales abiertas todos los jueves, a las que puede asistir cualquier persona que lo desee. Las reuniones también están abiertas al público en general, ya que un sector se utiliza para asesorar a cualquier persona que enfrenta el desalojo, y sobre cómo resistir. Cissie Gool es una organización no racial.

-Hubo un concepto central en las mayorías negras sudafricanas: ‘Land is ours’ – la tierra nos pertenece – y ‘Freedom is Land’ – tierra es libertad. ¿Cómo movilizaron esas consignas que venían del apartheid después de 1994 y qué pasó con la reforma agraria, si es que hubo alguna?

La lucha por la redistribución de la tierra siempre formó parte de la lucha contra el apartheid. Los Estados coloniales y el apartheid habían expulsado de la tierra a la mayoría de los negros mediante guerras y genocidios, y fueron encerrados en ‘reservas’ (más tarde llamadas homelands), que constituían sólo el 13% de la tierra (para el 80% de la población). El resto, el 87% de la tierra, se reservó para 60.000 haciendas agrícolas de los blancos y las corporaciones mineras.

El objetivo de expulsar a la población de sus tierras no era sólo para la minería y la agricultura comercial (que lo era), sino también convertir a la población negra en una fuente de mano de obra extraordinariamente barata.

Hasta el día de hoy, la ganancia de las granjas comerciales (que ahora suman 30 000), y de la minería sudafricana, sigue basándose en los bajos salarios de los trabajadores negros.

El resultado es que después de 1994 surgieron varios movimientos que luchan por la tierra. Uno de ellos fue el Movimiento de los Sin Tierra – LPM – Landless People’s Movement. Surgió a finales de la década de 1990 y hacía ocupaciones de tierras para cultivar alimentos y construir viviendas. Sin embargo, a mediados de la década de 2000, el movimiento había colapsado en parte debido a prácticas antidemocráticas y casos de corrupción.

También hay un sindicato que sigue luchando abiertamente por la tierra, y aspira a que los trabajadores agrícolas sean los beneficiarios de la redistribución de la tierra. Es un sindicato socialista llamado Stevedoring Agricultural and Allied Workers Union (CSAAWU), que tiene 4000 miembros que cotizan y otros casi 5 mil miembros que son trabajadores agrícolas desempleados o campesinos que viven en granjas comerciales. Y también el movimiento comunal AbM del que ya hablamos, y Housing Assembly y Reclaim the City que siguen luchando por terrenos para viviendas para la clase trabajadora.

-Basta ver fotos y recorrer Sudáfrica para comprender que el problema del techo es muy grande. ¿Es grave en todo el país o principalmente en las ciudades? ¿Cambió algo desde la democracia de Mandela respecto de las políticas segregacionistas de vivienda?

Sudáfrica se enfrenta a una enorme escasez de viviendas a nivel nacional, que se agrava en las grandes ciudades. Oficialmente, hay un faltante de 2,3 millones de unidades en el país. Sólo en la provincia de Gauteng (que está muy urbanizada e incluye las ciudades de Johannesburgo y Pretoria), el Estado calcula que el retraso es de unas 800.000 viviendas, y en el de Western Cape la cifra asciende a 575.000. En verdad, ambas estadísticas son una subestimación. Millones de personas no sólo viven en asentamientos informales, sino también en chozas que tienen que alquilar en los patios traseros de las casas de material, formales. Las estadísticas oficiales sobre hábitat y vivienda tienden a pasar por alto esto último y solo cuentan las casas de material.

Incluso las personas que han recibido una vivienda del Estado a menudo se enfrentan a una situación en la que las casas están mal construidas y son estructuralmente inseguras. El derecho a la vivienda no se hizo realidad en Sudáfrica para millones de personas, y ese es el núcleo de la lucha por la vivienda que hemos visto en el país durante el periodo posterior al apartheid.

La escasez de vivienda, que afecta sobre todo a la clase trabajadora negra, no es nada nuevo en Sudáfrica. Bajo el apartheid, el Estado segregacionista intentó mantener, por la fuerza, a la mayoría de la clase trabajadora negra de las zonas rurales en reservas/homelands como mano de obra de reserva migrante barata, tanto para la minería como para las granjas, y además intentó gastar lo menos posible en viviendas urbanas para los trabajadores negros. Tan es así que cuando asume Nelson Mandela la presidencia, en 1994, ya había un déficit de vivienda de 1,5 millones de unidades.

Sin embargo, en tres décadas de gobierno del CNA tampoco se ha abordado la escasez de vivienda. Esto tiene que ver con el acuerdo que hicieron los dirigentes del CNA y un pequeño sector de los capitalistas blancos, antes de las elecciones, que consagró el neoliberalismo en Sudáfrica. El pacto fue que los capitalistas blancos (un pequeño sector de la población blanca propietaria de los medios de producción) mantuviera sus negocios y su riqueza. A cambio, los altos dirigentes del Congreso Nacional Africano se harían cargo del gobierno, y de algunas acciones de las grandes empresas. Así fue que muchos de los dirigentes del CNA pasaron a formar parte de la clase dirigente de Sudáfrica después de 1994.

La utilización del Estado-nación para la liberación fracasó debido a su estructura jerárquica. El acuerdo también implicaba que la estructura real del Estado mantuvo el capitalismo intacto, y con esto, fracasaron las esperanzas que millones de personas que en Sudáfrica lucharon por una sociedad más igualitaria, no racialista y no sexista. En ese marco hay que entender la enorme escasez de vivienda que existía y sigue existiendo.

Por otra parte, hay otro eje. Esta implantación del neoliberalismo favoreció a grandes empresas, pero también ayudó a sectores del CNA a enriquecerse a través de las licitaciones del Estado y la subcontratación. De hecho, muchas personas vinculadas al partido en el gobierno, a través de políticas neoliberales, han recibido licitaciones para construir proyectos de vivienda para la clase trabajadora.

Asimismo, con el auge de la financiarización en Sudáfrica desde mediados de los noventa, se ha producido una especulación masiva en el sector inmobiliario. Esto ha disparado los precios de la vivienda y del suelo, y el Estado ha tenido que comprar terrenos en este mercado para hacer viviendas, lo que ha aumentado drásticamente los costes asociados a la construcción de viviendas. En consecuencia, el Estado sudafricano también tiende a comprar terrenos más baratos en la periferia de las ciudades para levantar las viviendas para la clase obrera. Así que pasamos del apartheid blanco segregacionista previo a 1994, a un apartheid espacial: los trabajadores viven en las afueras de las ciudades, donde el suelo es más barato.

El Estado sudafricano, desde finales de la década de 1990 (tanto bajo el Partido Nacional que comandaba el Apartheid como bajo el Congreso Nacional Africano de Mandela) dejó de construir viviendas de alquiler para la clase trabajadora.

Además, inspirados en las políticas de vivienda de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, se empezó a vender títulos de propiedad a las personas que deseaban comprar las casas y departamentos que hasta entonces alquilaban al Estado. Esta política tenía como objetivo conseguir que sectores de la clase obrera aceptaran la noción de propiedad privada.

1994 como símbolo y como mito, no supuso la liberación de la clase obrera en su conjunto, pero aún menos para los trabajadores negros, que sieguen siendo los más explotados y oprimidos racialmente, y sufren escasez de vivienda o viven en viviendas de pésima calidad

Antes del COVID-19, mucha gente alquilaba casuchas en los patios traseros de los propietarios, pero a pesar de que el Estado decretó una moratoria de desalojos durante la pandemia, los propietarios desalojaron ilegalmente a cientos de miles de personas durante y después de la pandemia.

Estos desalojos masivos, junto con el neoliberalismo y lo que dejó el apartheid, han alimentado las ocupaciones de tierras y las luchas por la vivienda en Gauteng y Western Cape. Gracias a estas luchas, decenas de miles de personas han conseguido tierras para construir un techo. Sin embargo, el Estado ha atacado estas ocupaciones con las fuerzas policiales, y la lucha continúa.

EL CONGRESO NACIONAL AFRICANO ¿UN PARTIDO DE LA CLASE MEDIA O MULTICLASE?

Moeletsi Mbeki es presidente del Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales, un grupo de expertos independiente con sede en la Universidad Wits de Johannesburgo.

Afirma que no se comprende la naturaleza del nacionalismo africano. Para identificar a quiénes fueron los fundadores del Congreso Nacional Africano hay que remontarse al siglo XIX, y ver que se trataba de una clase media creada por el colonialismo británico. Comenzó como una clase campesina, colaborando con los británicos contra sectores de las comunidades indígenas en el Cabo Oriental. A cambio de su colaboración con los británicos, conquistaron tierras, que los británicos distribuyeron entre ellos como propiedad privada. Ahí es donde comenzó la propiedad privada, entre los africanos, principalmente los khoi y sectores de los xhosa.

Esto, junto con la educación, las nuevas tecnologías en la agricultura y la medicina occidental, condujo al surgimiento de una clase media cristiana occidentalizada entre la población africana. En 1853, los británicos promulgaron la Constitución para la Colonia del Cabo: si podías escribir tu nombre y tenías 25 libras de propiedad fija, podías votar. No había discriminación por motivos de raza. Y fue esa clase media la que impulsó la lucha por la igualdad.

Luego, tras el descubrimiento de los minerales, especialmente el oro, las empresas mineras británicas ya no estaban interesadas en una clase campesina sino en tener obreros, y comenzaron a revertir lo que se había hecho a mediados del siglo XIX. De esta forma, se redujo el número de personas que podían votar. Y ese fue el origen del nacionalismo africano: defender la Constitución del Cabo de 1853, a la que las compañías mineras se oponían porque querían un proletariado.

En la década de 1980 los que lideraban el CNA y el Partido Comunista, cometieron el error de pensar que el Congreso Nacional Africano ya no era un partido de clase media sino un partido multiclasista porque había formado alianzas con otros grupos sociales para luchar contra el apartheid. Algo que nunca ocurrió, porque siguió siendo en esencia un partido de clase media. Y de hecho, Mandela fue muy explícito en el juicio de Rivonia de 1964 y también en la Carta de la Libertad de los años cincuenta. Siempre fue explícito en que este es un partido para crear y promover los intereses de lo que llamó la ‘burguesía no europea’. En el juicio de Rivonia, dejó claro que el CNA está en contra del socialismo, que admira el capitalismo, la Constitución británica y la Constitución estadounidense. Y está luchando para eliminar la discriminación racial, no para cambiar el sistema socioeconómico de Sudáfrica. Pero nadie escuchó.

Mandela destacó la coalición entre el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética para luchar contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Esto no convirtió a los británicos y a los estadounidenses en comunistas. De hecho, sólo usó ese ejemplo. Mucha gente confundió la alianza para luchar contra el apartheid, impulsada por el CNA, con un cambio en el carácter de clase del partido CNA. No fue nada de eso.

La política implementada durante casi 30 años por el partido de Mandela tiene resultados muy positivos…pero no para la clase trabajadora negra. Sí para la clase media sudafricana. Es relevante entender que no estamos hablando de una clase media de tipo occidental, sino de un tipo colonial de clase media, que no tenía la capacidad de producción ni el conocimiento ni la experiencia de la clase media occidental. Es decir, una clase media colonial-administrativa que implementaba las políticas de los colonialistas, y por eso su modo de ganarse la vida era a través del empleo estatal. Y las políticas del CNA han ampliado enormemente esta clase media burocrática, que se beneficia de gravar al resto de la economía. Por eso decimos que las cosas no han funcionado para la clase trabajadora ni para sectores de los capitalistas, pero sí funciona para la clase media africana que controla el poder político, que controla el Estado. Utilizan el Estado para enriquecerse mediante salarios elevados, por un lado, y mediante la corrupción, por el otro.

Aclaremos que el proceso no beneficia a la clase trabajadora ni a los pobres porque uno de los aspectos centrales fue la destrucción del sector industrial. Por razones históricas, a partir de la Primera Guerra Mundial, Sudáfrica tuvo que desarrollar una industria de sustitución de importaciones, como ISCOR – la industria del acero, o la industria eléctrica. La clase media africana destruyó esa industria y la reemplazó con importaciones. Por ejemplo, la empresa siderúrgica estatal es hoy propiedad de una multinacional angloholandesa, ArcelorMittal, que está disputando con el mayor consorcio siderúrgico mundial australiano su venta. Pero ArcelorMittal sólo está interesado en importar acero de su infraestructura global, no en fabricarlo en Sudáfrica. A la clase media, que no está interesada en la producción, no le importa. Simplemente cobran un impuesto sobre lo que se importa y esto se destina a subsidios para ellos mismos. En 1990, la industria manufacturera en Sudáfrica representaba más del 20% del PIB. Hoy en día, se sitúa en torno al 11%. Desindustrializaron la economía. Pero no les importa la capacidad de producción. Les importa la capacidad de producir impuestos. Y la economía sí produce impuestos.

En esta situación, es difícil ver una manera de lograr incluso algún grado de estabilidad. Partes sustanciales de la infraestructura del país se han deteriorado dramáticamente hasta el punto de impedir el funcionamiento del capital. De hecho hay cortes de luz todos los días del año.

No obstante, los dos mayores partidos son de la clase media, no de los capitalistas, y eso hay que ponerlo arriba de la mesa de análisis. Es decir, no hay un partido del poder real ni tampoco un partido de la clase trabajadora. Sólo tenemos partidos de clase media. El CNA de la llamada Clase Media Negra o Africana, y la Democratic Alliance – DA de la clase media protestante anglosajona blanca. Pero lo que está empezando a suceder es que los capitalistas ahora se están apoderando de los sectores de la infraestructura de la economía que quieren: la generación de electricidad durante la transición verde, los ferrocarriles, los puertos, etc. Y tal como están planteadas las cosas, el conjunto de las elites de clase media están haciendo perder competitividad a Sudáfrica, algo crucial para el capital.

En ese marco, se pueden entender los informes de los bancos sudafricanos, que reflejan que la mayor parte de sus ganancias la obtienen fuera de Sudáfrica, en el continente africano. Lo que va a pasar es que los asiáticos van a empezar a competir contra nuestros bancos en el África subsahariana, y lo mismo ocurre con la fabricación de alimentos procesados, que vendemos en la región del sur de África. Y como tenemos una fuerza laboral improductiva en comparación con Asia, van a barrer a Sudáfrica.

Una gran parte de nuestra clase trabajadora trabaja ahora en empleos estatales, en asociación con esta clase media administrativa. El resto de la clase trabajadora se ha reducido enormemente y se ha vuelto muy desorganizada. Los outsiders en nuestro juego de poder, que no se benefician, son la clase trabajadora del sector privado, los pobres, el sector informal, los desempleados, los jóvenes (cada vez más jóvenes graduados) y los capitalistas. Esos son los ‘extranjeros’ que no se están beneficiando de este esquema que lleva 30 años. ¿Cómo van a funcionar juntos? Bueno, ese es un problema interesante para Sudáfrica.

EL LEVANTAMIENTO DE VAAL EN PRIMERA PERSONA

Richard ‘Bricks’ Mokolo es un líder comunitario histórico, ex jugador de fútbol, hoy parte del Orange Farm Human Rights Advice Centre, cooperativa de separación de residuos que los convierten en exquisitos productos comerciales, y mantienen un merendero para 89 niños. Fue protagonista privilegiado de la lucha contra el apartheid. Él mismo relata los hechos de 1984.

“Vaal está en la provincia de Gauteng, que se llama así desde 1994. Antes de eso teníamos solo cuatro provincias: Cape of Good Hope, Orange Free State, Transvaal, y Natal, y después se convirtieron en nueve. Vaal está cerca de Johannesburgo y próximo a donde se produjo la masacre de Sharpeville, en marzo de 1960, en contra del ‘pase para circular’ que había establecido el gobierno del apartheid.

Durante el régimen, había cuatro grupos poblacionales: la gente mestiza, los blancos, los indios y los negros, que eran los más humillados entre los discriminados. Los townships, poblaciones tipo villa-miseria o favela eran donde vivían los negros segregados por el apartheid, y en los suburbios de las ciudades, vivían los blancos. En paralelo a esta segregación espacial, había un desarrollo y una vida cotidiana para blancos, y otra para los negros. Por ejemplo, las viviendas y espacios habitacionales para los negros eran muy pequeños: 200 metros cuadrados de terreno y viviendas de menos de 45 metros cuadrados cubiertos, y los blancos tenían una hectárea, y casas de más de 300 metros cuadrados cubiertos. Esto para entender cómo se vivía.

El levantamiento de 1960 se produjo por la búsqueda de dignidad de la población negra. “Este es nuestro país, Sudáfrica nos pertenece”, era la consigna. Es decir, tenemos que ser tratados no sólo como ‘humanos’; el gobierno tiene que dar un trato igualitario y desarrollo de calidad. Fue en esos años cuando Mandela y otros fueron encarcelados.

En 1984, cuando se produjo el levantamiento de Vaal, el gobierno se trazó una estrategia.

Hasta ese momento, el Parlamento y el voto eran sólo para los blancos. Los mestizos, los negros y los indios no tenían derecho a voto. Para 1983 el gobierno introdujo la idea de las Tres Cámaras, una de blancos, y las otras dos para los negros y los indios. Y esto generó protestas con una pregunta obvia: ‘¿cómo esta gente va a decidir por la mayoría?’. Y la campaña fue por el “No voto”, para que los indios y los negros no fueran a votar y convalidar ese proyecto del gobierno de apartheid. Pero ese no era el único problema. A los negros les proponían votar para las autoridades locales, los consejos municipales llamados BLA (Black Local Authority). ¿Qué rol iban a tener si no teníamos ninguna incidencia en el Parlamento ni en las leyes? Entonces también se organizó el “No voto” para los consejos municipales.

En esa instancia es que hubo gente que dijo ‘esta es nuestra oportunidad’, porque quedaba claro que los delegados elegidos al Parlamento o a los BLA iban a ser marionetas del poder blanco. “Nosotros no peleamos para esto, esta no es la liberación que queremos”. Pero el proceso electoral avanzó de todos modos.

En paralelo, con esos Consejos locales en acción, comenzó a subir el precio del alquiler de las viviendas. Nunca los negros podían ser propietarios en los townships. Y resultó claro para la población que ese aumento era para que los consejeros de esas nuevas estructuras cobraran sus salarios. ¡Pero nadie tenía dinero para pagar ese alquiler! Basta imaginar que se ganaba 12 Rand por semana y pretendían un alquiler de 8 Rand por semana por esas casuchas. Los salarios de los negros eran muy bajos: por el mismo trabajo se le pagaba menos a los negros, siempre. Adicionalmente, hay que agregar que no existía el transporte público, y había que pagar por ese transporte en combi, un problema que sigue siendo enorme en Sudáfrica.

La respuesta ante la negativa a pagar el alquiler fue que llamarían a la policía para que sellara el acceso a las viviendas, o sea, un desalojo. ¡Eran unas pobrísimas estructuras con techo! Y ahí comenzó el boicot a pagar el alquiler. Y lo propusimos, lo encabezamos, y batallamos. Propusimos un memorándum con nuestra exigencias, mandatado por las comunidades, en masivas asambleas que se realizaron el domingo 2 de septiembre de 1984, a las que concurrieron hombres, mujeres, estudiantes y hasta niños de escuela primaria. El memorándum de lo que se convirtió en el Alzamiento de Vaal incluía eliminar el pago del alquiler y un aumento salarial. ¡Incluso las iglesias nos dieron espacio para explicar esto a la comunidad! Curas irlandeses de la Teología de la Liberación, de la Opción por los Pobres, apoyaron nuestra iniciativa y muchas asambleas se hicieron en sus parroquias.

Para los fieles fue muy importante ver que los propios sacerdotes estuvieran involucrados. Entonces el panorama terminó siendo que la Iglesia, los sindicatos, los estudiantes, las organizaciones estaban unidas en estas demandas. Definitivamente fue un ‘Acuerdo comunitario’. Y este memorándum se presentaría en la reunión del lunes 3 de septiembre de 1984 en los Consejos municipales.

Pero lo que pasó fue un paso más allá de las asambleas y la redacción de los reclamos. La propia gente decidió no ir a trabajar. “No vamos a trabajar, vamos a marchar”. Y la noche anterior comenzó una vigilia, con pintadas y grafitis en las paredes en las comunidades diciendo “No hay dinero, no pagues el alquiler”, y “Todos los consejeros deben renunciar”.

Porque lo que nos preguntábamos era ¿por qué y en qué están ellos representándonos? Y había cánticos de liberación, también.

Llegado el lunes, muy temprano a la mañana, organizamos los bloqueos, porque en el apartheid, como se dijo, había pases para poder circular de una zona a otra y queríamos que la gente no lo use, que no vaya al trabajo, tal como se había votado. A eso de las 7, tal vez 8 de la mañana, nos juntamos en la iglesia. No sólo en la iglesia católica, también en las otras, para sostener la iniciativa y para dar directivas y organizar. Podría decirse que cada iglesia de cada congregación se convirtió en una asamblea.

Pero resultó que habían desplegado un operativo policial inmenso, lleno de coches y carros de asalto, en cada comunidad. Miles de policías, y también el ejército, con lo cual militarizaron toda la zona de Johannesburgo. Fue entonces cuando avanzamos hacia los Consejos pero junto con los sacerdotes, mientras los uniformados -con altoparlantes- gritaban que nos dispersáramos, que la marcha era ilegal. Y nuestra respuesta fue que no, que no era ilegal, que hacía meses que decíamos cuáles eran los reclamos y que no íbamos a trabajar. Y ellos comenzaron a disparar, y el pueblo respondió arrojando piedras, y bombas molotov, y se atacaron las casas de los consejeros municipales. La gente estaba furiosa. Las fuerzas de seguridad arrestaron, dispararon, mataron. Y metieron presos a varios de los líderes, a nuestros camaradas, más de 100. Es importante destacar que todo esto fue producto de los movimientos sociales. El Congreso Nacional Africano estaba prohibido, el Congreso Pan Africano (PAC) estaba prohibido, otras organizaciones también, sólo estaban autorizados los sindicatos.

Un mes entero duró el levantamiento. El pueblo no iba a trabajar, eran miles, y las empresas reclamaban porque no tenían esos brazos. Y no iban tampoco los estudiantes a las aulas. Los Consejos municipales habían desaparecido. Los consejeros fueron expulsados de las comunidades y huyeron. Todo parado. Fue una mes revolucionario. La policía se fue de los barrios, pero el movimiento, el alzamiento, continuó. Estuvo en marcha el verdadero “Sudáfrica nos pertenece, la tierra es nuestra, tenemos el poder” (Land is ours – People’s Power).

En esa instancia comenzó la autodefensa, nadie veía a la policía como ‘protectores’ sino como enemigos. Y teníamos ‘líderes comunitarios’ que era a quienes se consultaba y, también la Iglesia, que era una base permanente de operación, y contábamos con abogados. La gente reportaba a los sacerdotes cuando había arrestos, y eran los curas quienes se comunicaban con los abogados defensores. Nuestros compañeros presos estaban acusados de ‘instigación’, otros de ‘terrorismo’ bajo el Terrorism Act vigente desde 1967. En simultáneo se constituyeron los comités de ayuda a las familias de los presos y en eso los sindicatos cumplieron un rol, porque los compañeros de los sindicatos también participaron de nuestras luchas.

La situación fue revolucionaria, de lucha, y compleja. La gente no iba a trabajar, y no cobraba. Pero los piquetes para proteger los barrios también impidieron el ingreso de alimentos. El enojo era enorme. “Basta- Fue demasiado”, era lo que circulaba de boca en boca. Así que no había dinero, porque todo comenzó un lunes 3 de septiembre que era día de paga del salario mensual, y tampoco comida, excepto la que cada hogar tenía antes del alzamiento, aunque como esto fue planeado ese fin de semana, la gente se aprovisionó antes, como pudo. Pero varios de los consejeros que debieron huir eran dueños de negocios y supermercados, y esos negocios fueron saqueados en busca de comida.

Dos o tres semanas después de iniciada la rebelión, con las empresas sin trabajadores, el transporte parado y las comunidades con su autodefensa, y ahí afuera la presión policial para derribar las barreras de los piquetes, el Ministro de Policía fue a negociar con los líderes del movimiento y con los sacerdotes. 17 de ellos habían formado un Grupo de curas solidario con el pueblo (Vaal Ministers Solidarity Group). Lo que manifestaron es que tenían voluntad de diálogo, pero con la condición de que liberaran a los presos. “Ustedes liberan a los líderes, los Consejeros no existen más, anulan el aumento del alquiler, se aumentan los salarios de los trabajadores, y nos sentamos a dialogar, y así la gente vuelve al trabajo, los estudiantes vuelven a las aulas…”.

Pero se retiraron. Estaba la presión empresaria para que los trabajadores volvieran, y amenazaban con despidos. Y ahí entraron los sindicatos en la negociación, peleando con y por los trabajadores que estaban en la rebelión. Ante todo, pelearon porque no haya despidos y que se aumente el salario. Y esto se logró en varias empresas metalúrgicas y aunque algunas no hicieron un gran aumento, igualmente hubo mejoras para quienes trabajaban en el sector servicios.

En paralelo, el Municipio a través de su comité ejecutivo (Transvaal Administration Board) acudió a la Cámara de Comercio e Industrias para negociar con las patronales que dedujeran directamente de los salarios el valor del alquiler. De este lado estaba el Comité Coordinador que unía a todos los sectores y a los clérigos, y se instruyó a los sindicatos sobre las demandas. Y ellos frenaron a los capitalistas: “ustedes pueden decidir sobre el trabajo y salarios, pero no pueden meterse en la administración comunal y robar el alquiler del trabajador deduciéndolo del salario. No tienen ese derecho, es ilegal”. La amenaza era una huelga general, y lo frenaron.

Algunos compañeros fueron liberados, pero otros no, ni pagando fianza, y enfrentaron juicio, y estuvieron presos hasta tres años, por lo que, además, perdieron sus trabajos. Esas familias pudieron sobrevivir pura y exclusivamente gracias a los comités de solidaridad con los presos.

Formalmente, durante todo el período del apartheid, nunca recibimos ayuda ni solidaridad de organizaciones integradas por blancos. Si la hubo, fue a título individual. Cuando se produjo la sublevación fuimos a hablar, gracias a esas personas, con curas blancos progresistas de esas comunidades. Y ese diálogo lo establecimos a través de las mujeres que hacían trabajos domésticos, porque de otro modo los negros no ingresaban a los barrios blancos. Los sacerdotes de las comunidades blancas lo único que sabían era que en los townships había ‘violencia’, pero no qué había pasado. Y justamente, fue porque los curas blancos hablaron en sus iglesias, que en esos barrios se enteraron de lo que verdaderamente ocurría. Decididamente el Servicio de Paz y Justicia jugó un papel. Por otro lado, hay que decirlo, si alguien veía a un blanco en un barrio negro, sabía que no era sudafricano; más que seguro que era extranjero. Los únicos visibles en los barrios negros o eran policías, o periodistas.

Un mes después del alzamiento, el alquiler no se pagaba porque ni siquiera había oficina donde pagarlo. Los Consejos municipales en los barrios estaban extinguidos. Pero hay un dato más, y es que no había escuelas funcionando. Se suponía que las escuelas abrirían en enero 1984, pero era un problema llevar a los chicos a la escuela, porque parte de la campaña era ‘no vamos a la escuela’ porque la lucha también era por “Free Education”. Es decir, el “Rent Boycott” estaba ligado al de la educación.

¿Por qué? Porque la educación era pública, pero no gratuita. No había una educación socialista, gratuita. Y la lucha también pasó por ahí. A los docentes les pagaban, pagaba el estado, pero las escuelas estaban vacías porque el alumno que no pagaba, no cursaba. ¡Y ganamos!

Indudablemente el gobierno del apartheid estaba bajo presión por todas partes. Y ahí comenzaron a volverse más fluidos los contactos con el CNA (African National Congress Party, en inglés).

Analizar ese período, del 83 al 87 obliga a recordar por qué luchaba el pueblo, y qué negoció el CNA. El pueblo luchaba por el poder total (Total power), no por compartir el poder, y había una lista de objetivos a alcanzar. El primero, la tierra (land), otro, que no se luchaba por una reconciliación con el aparato de poder del apartheid. Se luchaba por “Justicia”.

Cuando Frederik de Klerk asume, los líderes del Congreso Nacional Africano de Mandela iniciaron las negociaciones sin consultar a los ciudadanos del país, y tomaron ellos las decisiones, pero nunca fueron mandatados por el pueblo. No estaban en la mesa de negociación esas demandas y objetivos que tenía el pueblo que se había sublevado. Mandela era el líder más conocido, más publicitado. Algo así como Jesús y sus discípulos. No importa el nombre de los ‘discípulos’. Pero el reconocimiento que Nelson Mandela recibió, para mí no es tal. Yo estoy en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo con esa imagen de ‘un santo que camina’ y de que ‘nadie es como él’. Y de Klerk, y los capitalistas en general, se aprovecharon al usar la figura de Mandela como escudo, y en la transición se beneficiaron mucho más ellos que las mayorías que estaban en esa condición.